2色の絵具を混ぜていると、時々うまく混ざらず分離してしまうことがあります。

以前は、分離は絵具がうまく混ざらない困った現象、としか思っていませんでした。

ですが、最近は分離色も定番になりつつあり、色々なメーカーから分離色も販売されています。今回はそんな分離色を自分で作る方法をご紹介したいと思います。

目次

分離色ってどんなもの?

分離色とは、粒子の大きさが違い、うまく混ざらない顔料同士を混ぜて作られた色のことです。

分離色は、紙に塗ると

色々な色が出てくる不思議な絵具❗️

一見すると、1色に見えるのですが、実際に紙に塗ってみると複数の色に分かれます。中には激しく色が分かれてしまうものもあれば、ほんのり分離するだけの色もあります。

今まで、「絵具はキレイに混ざらないと困る」と思われていたものですが、うまく混ざらないことを逆手にとって、「混ざらずに色が分かれること」を魅力にした絵具です。

分離色はここ数年の流行で、色々なメーカーから分離色が出ているのですが、個性的な絵具ではあるので、もしかしたら絵具1本使い切るのは大変かもしれません。

とりあえずどんなものか知りたいときは、手持ちの絵具で分離色を作って試してみてもいいと思います。

どんな組み合わせだと分離するのかな?

自分で作るのも楽しそう!

色々な絵具の組み合わせで、試してみるととても面白くてあっという間に時間が経ってしまいます。

ではいってみましょう!

どんな組み合わせの絵具が分離する?

どんな絵具を選ぶと分離するのかな?

粒子の大きい絵具がポイントです!

絵具は1色ずつ粒子の大きさが違います。粒子が粗い絵具があったり、粒子がとても細かい絵具もあります。分離色を作る時にポイントになるのは、「粒子の大きい絵具」です。

粒子の大きい絵具は、粒状化色(グラニュレーションカラー)と呼びます。

粒状化色(グラニュレーションカラー)は、絵具のカタログやチューブに記載があることが多く、グラニュレーションカラーの「G]のマークが付けられていることが多いです。

絵具を混ぜるとき、2つの絵具の粒子の大きさが違うとき、絵具はうまく混ざらずに分離します。

粒子の大きい絵具✖️粒子の小さい絵具

粒子の大きい絵具と粒子の細かい絵具を混ぜるパターンを試してみます。

先ほど説明した通り、粒子の大きい色にはグラニュレーションカラーの「G]のマークが付けられていることが多いです。

例えば、フレンチウルトラマリンや、コバルトブルーやコバルトグリーン、ポッターズピンク、マンガニーズバイオレットなどです。

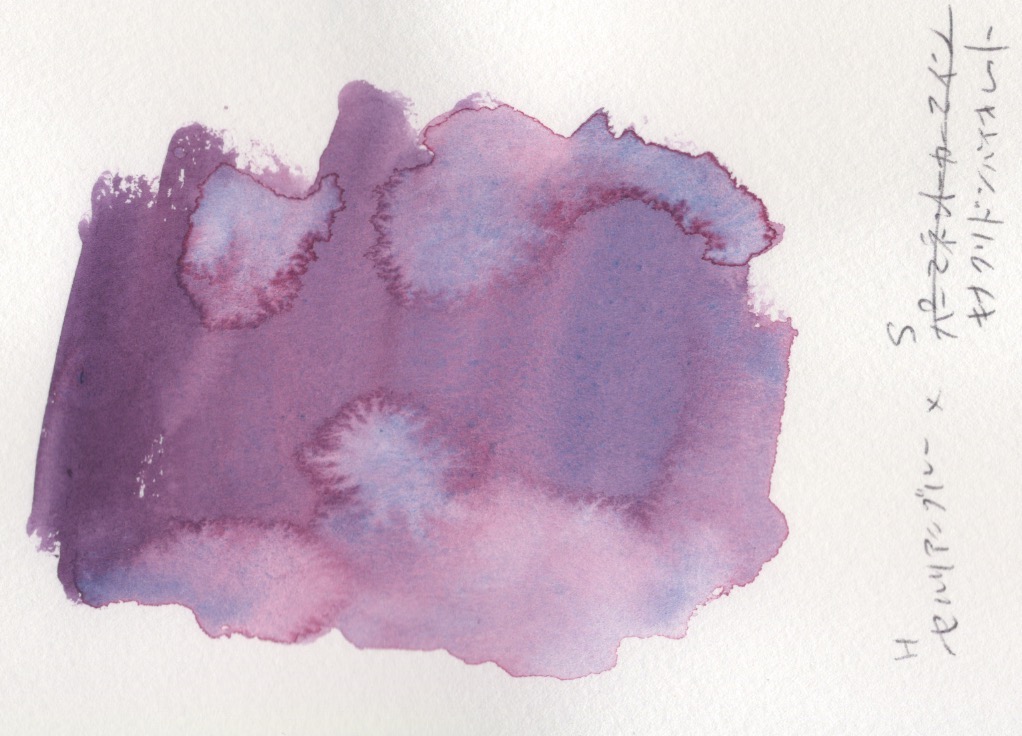

一方、粒子の小さい絵具は、絵具のカタログやチューブに、ステインカラーを示す「S」マークがついています。粒子が細かすぎて、紙やパレットに染みついてしまうということで、Stain Color ステインカラーです。

具体的には、フタロブルー、フタログリーン、キナクリドン系の赤や紫、ピロール系の赤やオレンジです。

この2つのタイプの絵具同士を混ぜると、粒子の大きさが違うため馴染みません。一旦色が混ざった後にそれぞれの色がぼんやり浮き出てきます。ただ、粒子の細かい色も混ざっているため、粗密感はなく、しっかり色が混ざった後に別の色が浮き出ることが多いです。

組み合わせにもよりますが、分離の見え方は控えめです。

粒子の大きい絵具✖️粒子の大きい絵具

実は、粒子の大きい絵具同士でも分離します。というかこの組み合わせの方が分離が激しいことに気がつきました。

シュミンケホラダムのスーパーグラニュレーションシリーズが、このパターンの分離色だったからです。2色〜3色の組み合わせなのですが、どれも粒子粗めの顔料でした。

例えばウルトラマリン(粒子の粗いタイプ)✖️ポッターズピンク、のような組み合わせですね。

両方とも粒子が粗い顔料同士の組み合わせです。

えっ!粒子が大きい同士でも分離しちゃうんだ

この組み合わせの分離はすごく独特で、紙の地が透けるような粗密感があります。色もより分かれやすいですし、霜降りのような独特の質感があります。粒子の細かい絵具を混ぜたパターンよりも紙の地をはっきりと反映します。

この分離はちょっと見た目が荒っぽいので、使う絵を選ぶかもしれませんが、分離色らしい見た目なので、枯葉はとても気に入っています。

とにかく分離色を作るには、片方に粒子の荒い絵具を選ぶことが大切で、片方が粒子の荒い色であれば、もう片方はステインカラーの表記がなくても分離することが多いです。

分離とはどんな現象?

百聞は一見にしかず。

分離の面白さは、混ぜて塗った後に、色が別れて、元々の色が浮かびあがり、1色なのに複数の色味が感じられるところにあります。

混ぜても色が分かれちゃう!

例えば、マンガニーズバイオレット(粒子の荒い色)とフタログリーン(粒子の細かい色)を混ぜた場合、鈍いブルーができます。その混色の鈍い青に加えて、マンガニーズバイレット、フタログリーン、それぞれの色味が顔を出すので、全部で3色の色が感じられます

青と緑、青と紫、のように近い色で混ぜてみると、きれいな色味になりやすいですが、あまり分離は強く感じられません。逆に青とオレンジ、のように補色同士(遠い色同士)を混ぜてみると、グレーの中に、オレンジや薄ら青が見えます。それぞれの色がはっきり違う色なので、3色強く感じられて、面白い分離になりやすいです。

統一感がありながら、色の変化があるので、とても面白いですし、また美しく見えやすいのだと思います。それが人気の理由かもしれませんね!

きれいな分離の作り方

分離は水が多いところで、多く発生します。粒子の小さい色の粒だけ、水の流れに乗って広がっていくようです。なので、水で引き伸ばしたり、ウェットインウェットやバックランでにじみをつくると、多く分離しやすいです。

濃く塗ったところはあまり分離しないので、混色したそのままの色を楽しめます。

濃く塗るところと、水をたっぷり加えて分離させるところ、メリハリをつけると面白いかもしれません。

また、どちらかというと早く乾く紙の方が分離が面白いです。早く乾く紙は、普通の使用だと、ムラなく塗ろうと思ってもすぐに端から乾いてしまったり、難儀するのですが、分離色の場合だと色が分かれやすく面白いです。ヴィフアールやアルビレオなどパルプが主体の紙だと分離しやすいですね。

意外にも安い水彩紙の方が分離しやすい!

いろいろな分離色を作ってみた

分離色を作るときには、片方が粒子の荒い色であれば、もう片方は粒子の小さい色(ステインカラー)の表記がなくても分離しやすいです。

なので、まず粒子の荒い色を軸にしてみて、そこに色々な絵具を混ぜてみましょう!

フレンチウルトラマリン(PB29)

ウルトラマリンには、粒子細かめの明るい色のものと、粒子が荒めの紫がかったものがありますが、分離色を作るのに向いているのは、粒子の粗めのウルトラマリンです。

ホルベイン、マイメリだとのウルトラマリンディープ、ウィンザー&ニュートン、シュミンケなら、フレンチウルトラマリンという名前です。

ウルトラマリンは定番だね!

赤や紫だけでなくグリーン系とも相性抜群。オレンジと混ぜてグレーにするのもおすすめです。

ウルトラマリン×フタログリーン(ビリジャンヒュー)(PG7

ウルトラマリン×キナクリドンマゼンタ

ウルトラマリン×カドミウムレッド

個人的なお気に入りはマイメリブルーのウルトラマリンディープです。大きなチューブなのにあっという間になくなってしまいました。リピートするつもりです。

このイントロセットにも入っていて、価格的にはかなりお得なのでおすすめですよ〜!

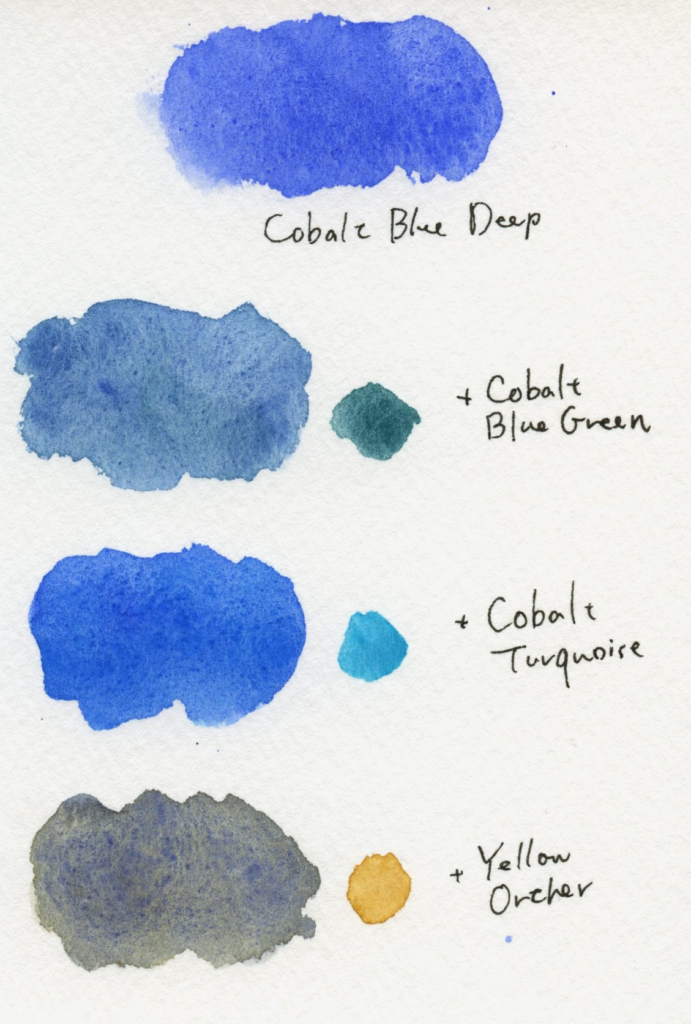

コバルトブルーディープ(PB74)(追記)

コバルトブルーの中でもコバルトブルーディープはかなり粒子が荒めです。色はウルトラマリンディープとも少し似ていますが、やや明るく少し不透明感があります。

単色でも魅力のある色ですが、分離色を作るのにもとてもよかったので、ご紹介しておきますね!

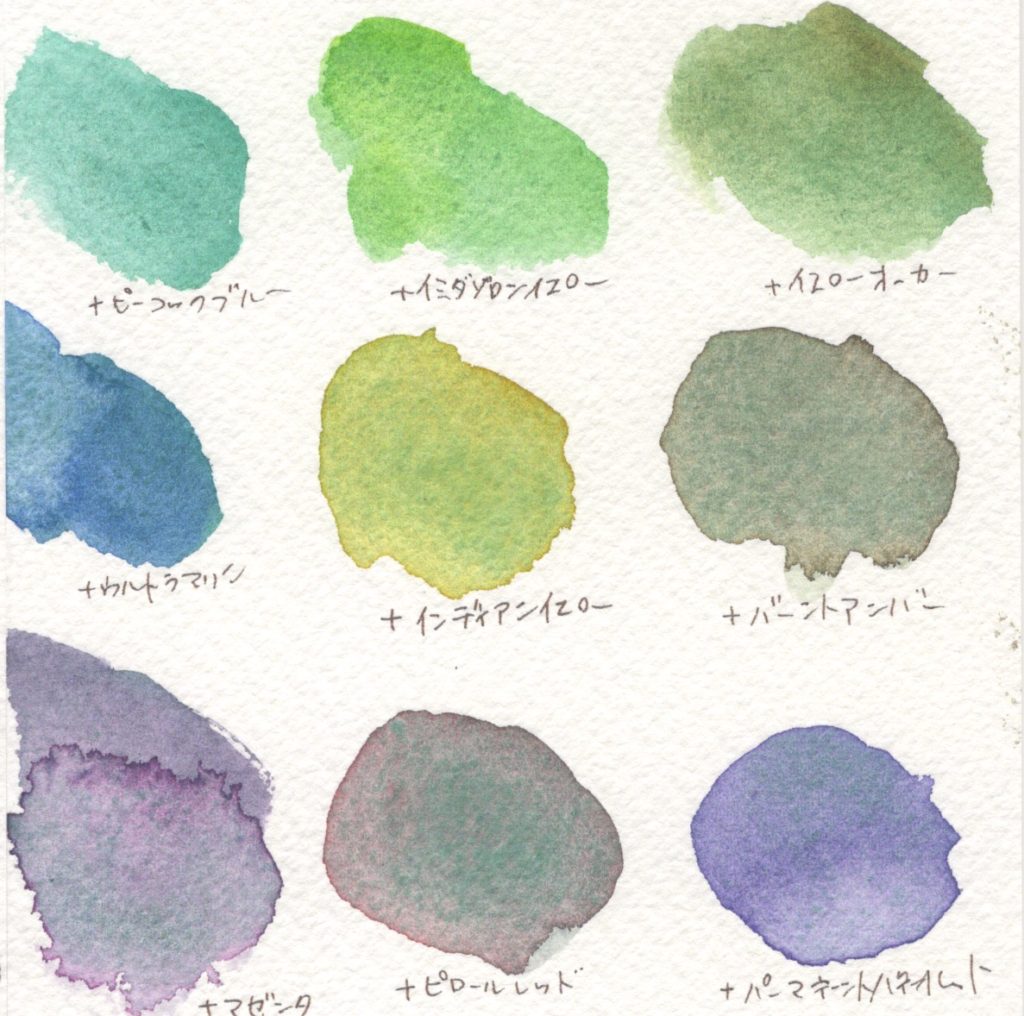

(コバルトブルーグリーン、コバルトターコイズ、イエローオーカーと混色。)

明るく鮮やかな色味を生かして、コバルトターコイズと混ぜるのもいいな、と思いました。

セルリアンブルー(PB35)(追記)

この色は粒状色の中でも、特に粒子の荒い色。どの色と混ぜても分離します。

私にとっては混色厳禁の危険な色ですが、分離させたい時にはとてもいいです。分離というより、もはやどの色とも、混ざる気がありません。筆で、クルクルしてもパレット上ですぐに色が分かれてしまうんです。

どの色とも混ざらない…

孤高の色!

色自体が淡い水色なので、分離しても、あまりはっきりした色合いにはならないですね。明るい色同士を混ぜるとソフトな色になっていい感じです。

(ちなみにシュミンケのセルリアンブルーヒューは全然違う顔料で、むしろ粒子の細かい色。色合いもホルベインのピーコックブルーに近い色。紛らわしいので注意が必要!)

セルリアンブルー×キナクリドンローズ(PV19)

セルリアンブルー×ネイプルスイエロー(マイメリ)この組み合わせ好きです!

セルリアンブルー×コバルトグリーン(PG50)マイメリ

価格が高めの絵具なので、ホルベインのものがお手頃でおすすめです↓

コバルトグリーン(PG50)

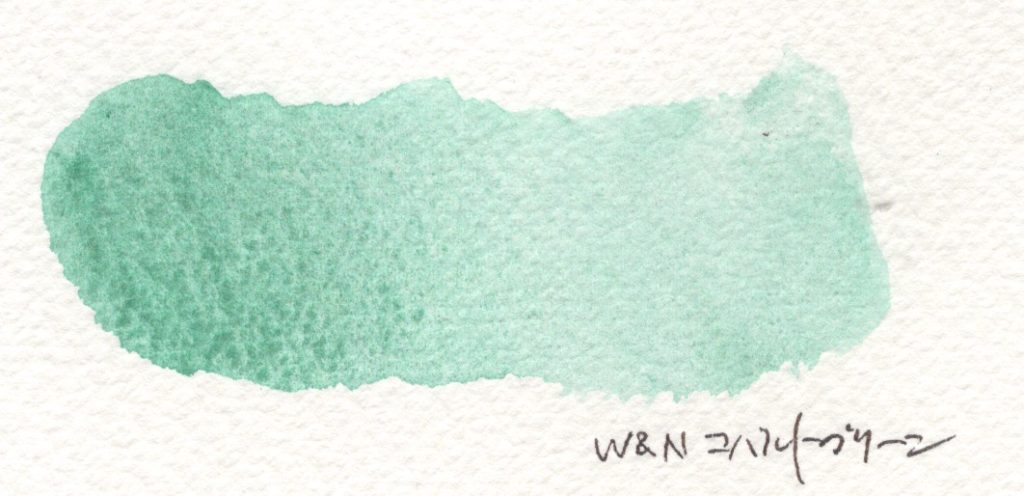

ウィンザー&ニュートンのコバルトグリーンは色も明るく、分離色にぴったり。明るめのコバルト系の緑は珍しいかも。緑なので、植物などにも使えて、かなり使い道もありそうです。

コバルトグリーン×イエローオーカー(粒子荒い色同士でざらっと分離、使いやすい色味))

コバルトグリーン×イミダゾロンイエロー

このあたりは普通に葉っぱを塗ったりできますね。

面白いのは

コバルトグリーン×パーマネントバイオレット

個性的なグレーになっています!

ウィンザー&ニュートンのコバルトグリーンはミントのような爽やかな色で、枯葉のイチオシです。珍しい色を探している方はぜひ!

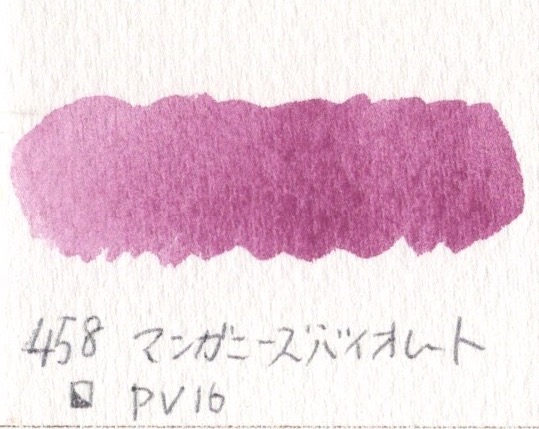

マンガニーズバイオレット(PV16)

マンガニーズバイオレットは、シュミンケホラダムやマイメリで買える色です。(ターナーの海外色にもありました!これはお買い得!)

珍しい紫の粒状化色。

特に粒子の荒い色の一つで、かなり個性的。単色で塗ると少し色が弱いですが、分離色にはむいていると思います!個人的にはとても気に入っている色。

グリーン系との混色でブルーグレーができて、何かに使えそう。色も美しい。

マンガニーズバイオレット×コバルトターコイズ

マンガニーズバイオレット×フタログリーン

マンガニーズバイオレット×ウルトラマリンディープ

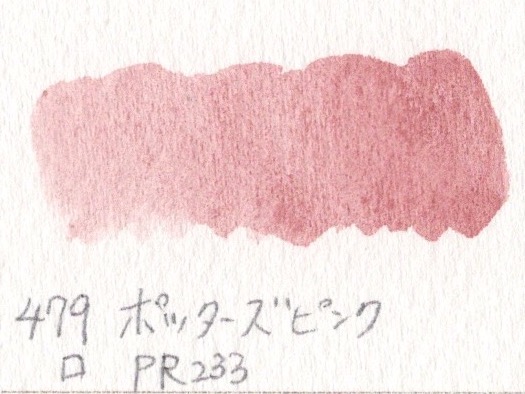

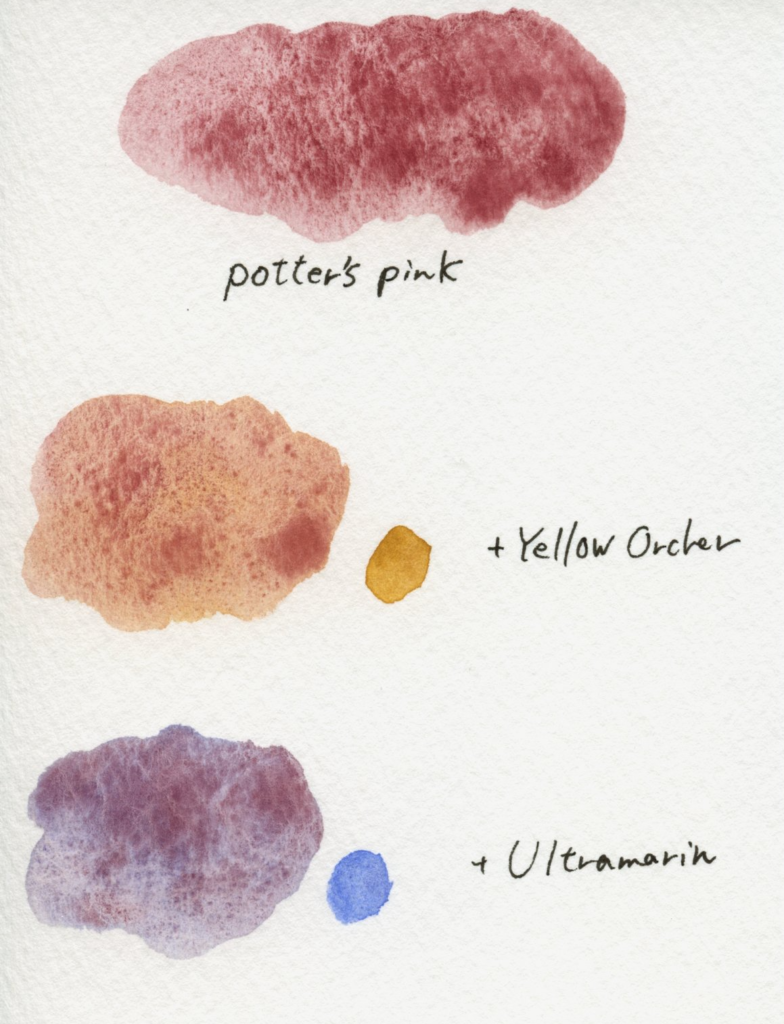

ポッターズピンク(PR233)(追記)

分離色を作る、といって外せないのがポッターズピンクですね(ポーターズピンクともいいます)渋みのある淡いピンク色で、色だけでも個性的なのですが、この色もかなり粒子が大きくザラザラします。おそらく全色の中で最も粒子の荒い色です。

なので、この色もどの色とも混ざりません。

粒子が荒い色は主に、青、緑、茶色系に集中しているため、この暖色系の色のポッターズピンクはとても貴重な色となります。

なので分離色を作ってみたい方にはおすすめ!赤や、黄色と混ぜて粒子の荒いオレンジやベージュ、青と混ぜて紫などが作れますが、とても活躍の幅が広いです。暖かい色味のせいか、なじみやすい感じです。私もメインパレットに入れるほど愛用しています。

固まってしまうと溶けにくい色なので、必ずチューブから直出しして使ってください。

使う分だけ出そう✨

ウィンザー&ニュートン、シュミンケホラダム、マイメリブルーなどで買えます。

私の愛用品はウィンザー&ニュートンで、明るめのピンクがお気に入りです。

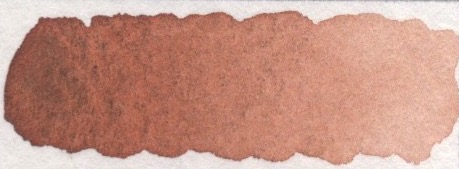

マルスブラウン(PR101)

マルスブラウンはシュミンケホラダムとマイメリブルーで購入できる色。とても面白い色味に惹かれて、分離色を作ってみました。実はこの色は、単色でも分離します。

紫がかった赤茶色がベースですが、乾くにつれて黒色が分離していきます。土顔料なのかと思いきやPR101酸化鉄の顔料なんですね。

どんな仕組みで分離するのだろう…?

単色でも分離してしまうのですが、さらに色を混ぜて分離させることもできます。

イエローオーカー、ウルトラマリンディープ、コバルトグリーン

黄色系、青、緑がおすすめカラーですね。

ちなみに↑上の画像がマイメリのマルスブラウン、↓下の画像がシュミンケホラダムのマースブラウンです。似たような色ですが、マイメリの方がより荒っぽく分離する感じでした。

個人的な意見ですが、茶色の粒状色はかなり重宝します。土や木、建物など、ちょっと荒々しさが欲しい部分の塗りに使えるからです。鮮やかな色の粒状色は使い所に悩むのですが、茶色系の粒状色は使いたい場面が多くて、実用的です。

他にもいい色があったらご紹介します。

どんな表現に使えるか?

分離色はとても魅力的なんですが、絵の中に入れてしまうと、あまり分離は目立たなくなります。

しっかり描くほど分離は見えにくくなります

乾くまでどきどきするね…

はっきりと分離を生かすなら、単色で描くか、2〜3色におさえて、色の変化をはっきり感じられるようにしてみるといいと思います。

分離色はあまりコントロールできないので、偶然性を生かして、遊ぶような気持ちで取り入れるといいかもしれません。

シュミンケホラダムのスーパーグラニュレーションシリーズは、粒子の粗い同士の分離色で、独特のテクスチャーがあります。もう手に入りにくくなってきていますが、参考までに記事を読んでみて下さい。作例も載せています。

分離色は自分でも作ることができます。粒子の荒い絵具は、滑らかな質感を求める作家さんには敬遠されがちなのですが、独特の質感を加えられるのでとっても面白いですよ。

ぜひお試しください!