今回は作品を作るときの制作アイディアです。

Table of Contents

お役立ちのサムネイルスケッチ

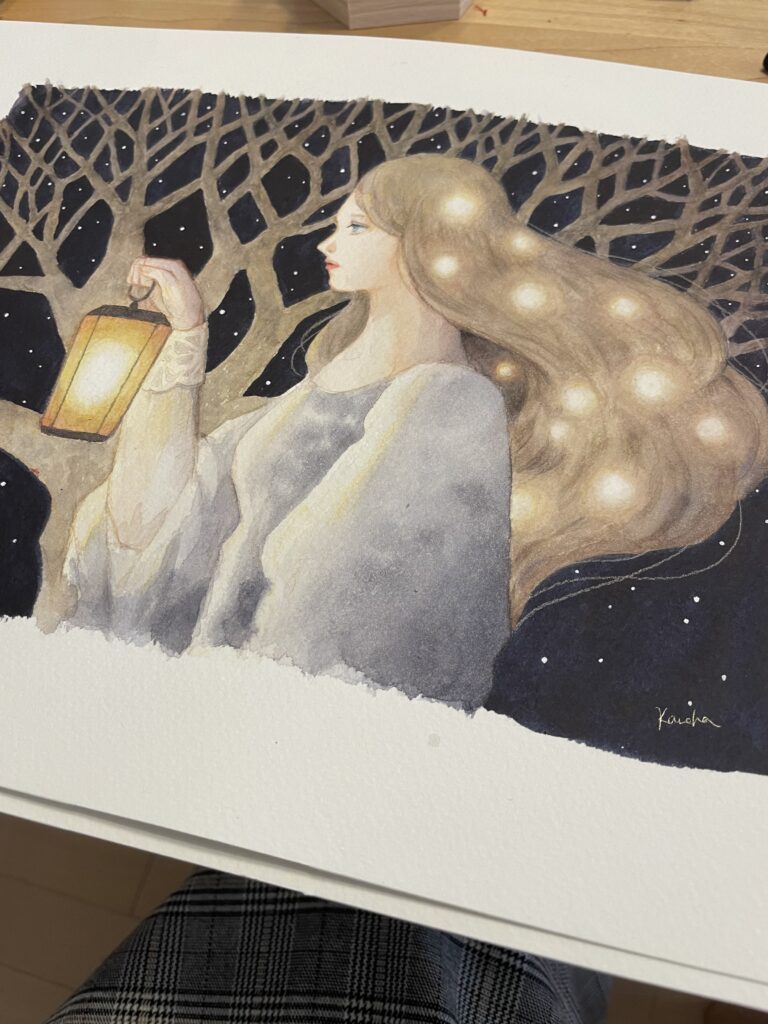

最近、色を塗る前に、こんな感じのものを作ることがあります。小さなサイズの着彩計画、という感じでしょうか。

完成した絵のミニチュア版のイメージです。

私はわりと塗りながら絵を作っていくタイプなのですが、色合いだけは、迷うことも多く、出来上がったものの色彩やバランスに納得がいかないこともあります。

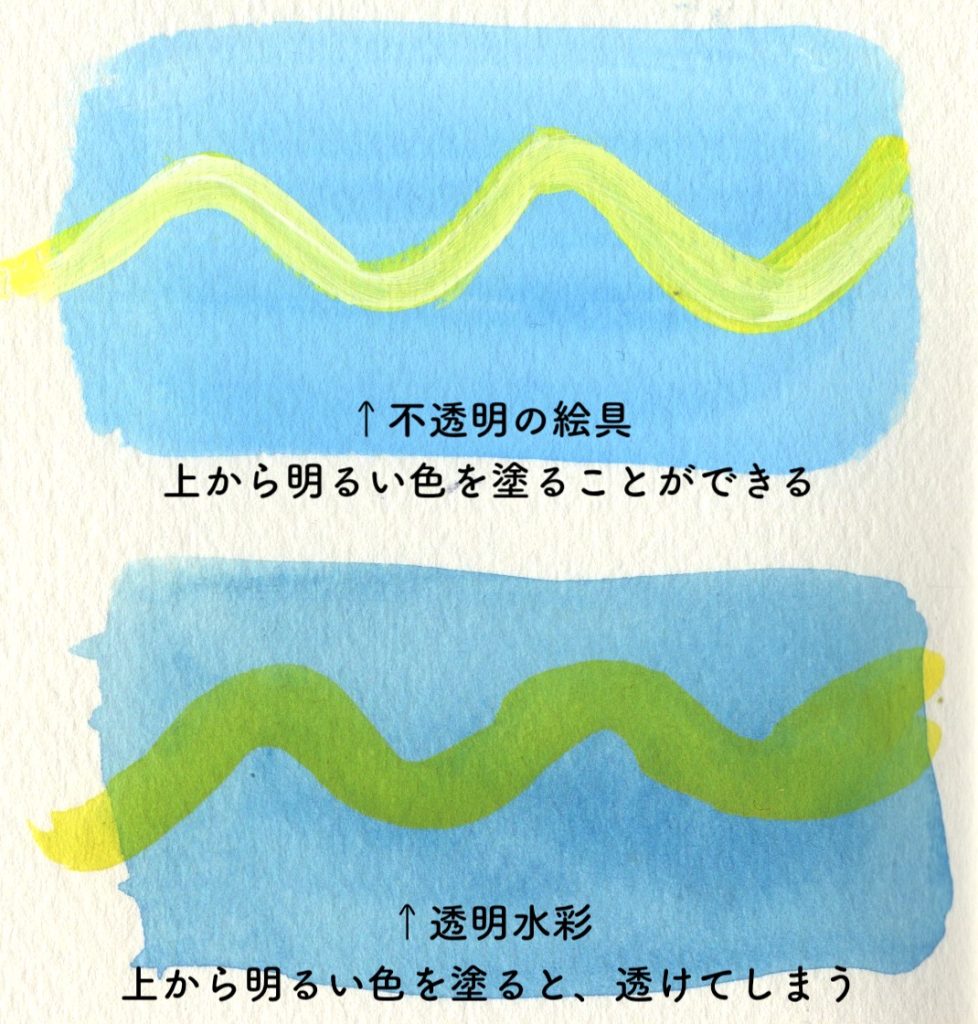

特に透明水彩の場合、絵具に透明感が強すぎて、途中で大幅な色味の変更や構図を変えたり、はできないんですよね。

特に濃い色を塗ったあとに明るい白っぽい色への変更ができません。

油彩やアクリルなら、上から重ねて修正や微調整、

明るい色を重ねることができます

このように事前に小さいサイズの完成図を作って、色合いの計画と構図のバランスを考えておくと、制作がとてもやりやすくなるのです!!

私はこの小さな色彩計画を、勝手にサムネイルスケッチと呼んでいるのですが、サムネイルスケッチはもともと小さめに作った構図のアイディアスケッチのことを指すみたいです。

サムネイルスケッチってどんなもの?

私が作るサムネイルスケッチは、着彩後の完成図を小さく大まかに作ってみるもので、ラフや下書きとは違うものです。

私はサムネイルスケッチに簡単に着彩しています。

ポイントはサイズが小さいことと、実際の絵具で色をつけていること、ざっくりで細かくは描かないことです。

着彩計画をこの小さめのサイズで作ることがかなり大事なポイントだと思いまして。

実際に描く絵よりも小さなサイズで作ることで、遠くから見た様子やパッとみた第一印象を想像することができます。そして小さいサイズで作れば時間もかからないのもメリットです。

作ってみた彩色計画に違和感があれば、作り直してみてもいいと思います。

細かい部分は、実際に色をつけながら後で詰めることもできるので、全体の大きな流れや、色彩の印象を決めることができます。

どのタイミングで作る?

絵を描く流れは、ざっとこんな感じだと思います。

- 構想(こんな感じのものを描こうというアイディアを練る)

- ラフ(ざっくりと絵に入れるものを考える)

- 下絵(本番の紙に下書きを描く)

- 着彩(色を塗り、仕上げる)

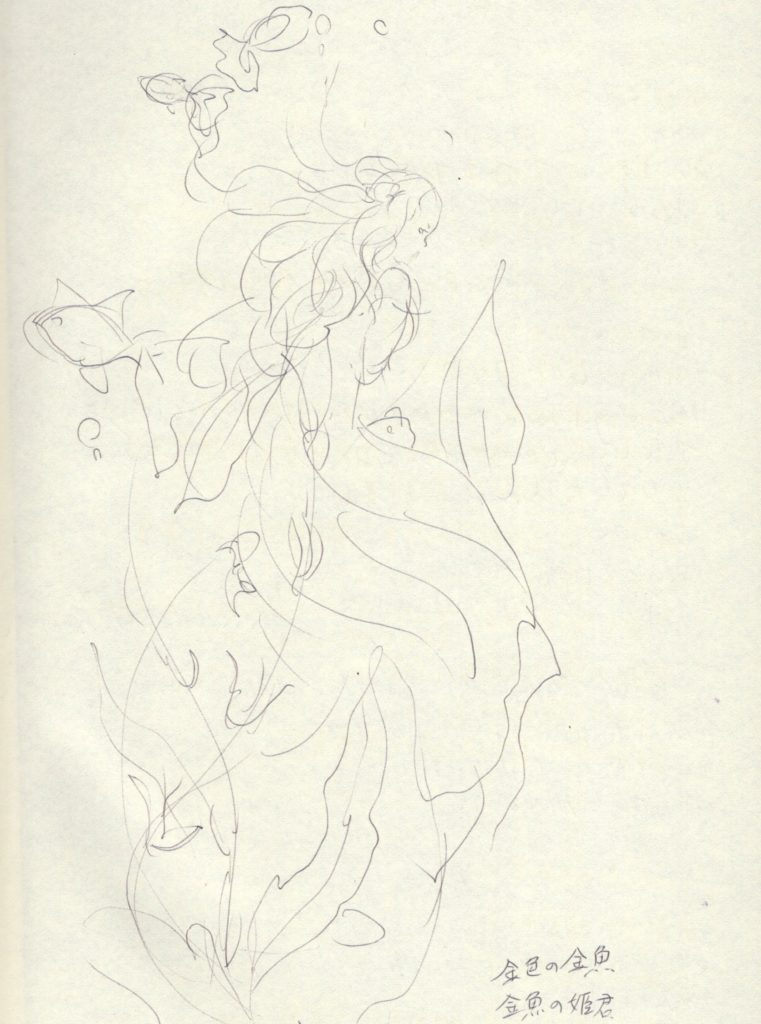

まず元になるイメージがあり、それがアイディアスケッチ(構想)です。これはよくノートに思いついたアイディアを走り書きしているので、かなりざっくり。でもこのアイディアこそが、一番絵の核になる部分です。タイトルも一緒にメモっています。この段階では細部は決まっていません。色も決まっていません。

次にラフ画ですね。(私はすっ飛ばしていることが多く、多くの絵の場合直接、水彩紙に下書きを描いてしまいます。)本番の絵と同じサイズのラフ画を作り、それをトレス台などを使って水彩紙に写す方法が一般的かと思います。

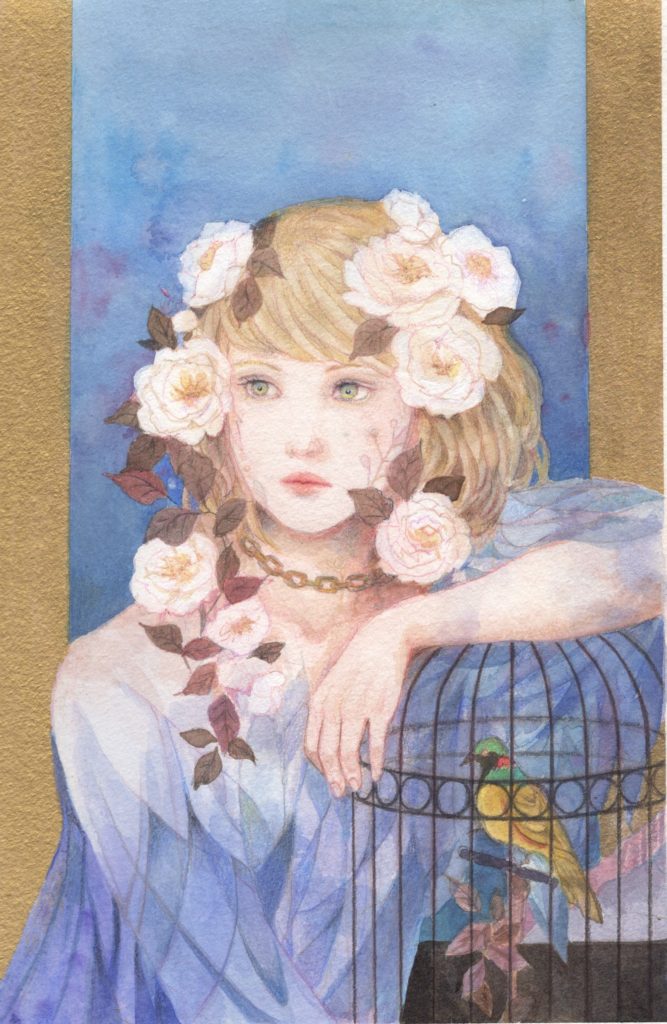

私の場合、ラフ画の代わりにサムネイルスケッチを作っています。下書き前のタイミングで、色合いと構図のバランスを考えています。構想の段階より具体的になっているのが分かるかな…

下書きを紙に描いたら、線画を丁寧に作る場合も。ペンを入れる場合はこのタイミングでしょうね。

最後に着彩です。絵具を使って着彩します。着彩は一番手前がかかります。ただ、サムネイルスケッチがあると、完成形が一応見えているので、サクサク進みます。

サムネイルスケッチ、何がいいの?

透明水彩の場合は特に上書きしてやり直すことがしづらい画材なので、特に暗くするところと明るくするところだけでも決めておくと最初にバーンと色を置きやすいですし、後々塗りすぎた、描きすぎた、も防げます。

う〜ん、確かに濃く塗るところは難しいよね…

他にも白く残すところ、鮮やかな色を置くところは

決めておくと楽です。

この絵はチューリップの色の順番に迷いましたので、チューリップの色の配置だけ、色彩計画を立てました。特に赤などの鮮やかな色は修正がきかないので、赤のチューリップの場所はかなり迷いました。

絵が大きくなると、描く面積も増えるので、描かなくてはいけない要素も増えます。その中で、サムネイルスケッチは、全体の様子を見渡せる地図のようなものになります。ラフ画や下絵には無色ですが、サムネイルスケッチは色をつけるので、全体の明暗、色彩のバランスをみることができます。

- 迷わないので制作スピードが速くなる

- 失敗しづらい、完成度の平均値は上がる

- 作り込みすぎていないので、モチベーションが保てる

制作スピードが上がる

小さいとはいえ、色がついていると、完成の姿に近いイメージを自分で見ることができます。

なので、あまり制作中に迷うことはなくなります。結果的に、制作のスピードは上がります。

そしてスピードが上がるだけではありません。制作中にどうやって決着をつけるか分からなくなり、なんとなく未完成のまま放置してしまう、ということもなくなります。それは完成までの道筋がはっきり見えているからだと思います。

忙しい時や、期限が決まっている時、依頼の作品では、とても心強いです。

失敗しづらい、完成度の平均値は上がる

サムネイルスケッチを作ってから制作したものに関しては、「大失敗!」ということはほぼありません。

ラフや下書きの白黒の時にはいい感じに見えても、色つけの段階でイメージが大きく変わってしまうことはよくあるので、サムネイルスケッチをしっかり作っておくだけで、「予想外の展開」は防げているのかなと思います。

アナログのサムネイルスケッチは、実際に制作で使う絵具と同じものを使うことで、使う色も決めておくことができるので、あまり想像とのギャップが少ないと感じました。思ったより色が濃くなってしまったということはありますが、概ね予想通りの仕上がりとなっています。

作りこみすぎていないので、モチベーションが保てる

それでいてサイズが小さいので、そこまで細かく描けないので、本番前に完成形が見えてしまって新鮮味がなくなってしまう、ことを防げます。

ここからは、あくまで私の場合なのですが…

下絵やラフの作業をあまり入念にやりすぎると、そこで完成形の姿が見えてしまうので、満足してしまう。本番の着彩作業に新鮮さがなくなってしまい、絵が固くなりがちです。(同じ絵をもう1枚描くのが苦手)

私の場合、完成形があまりはっきり見えない方が、「どういうものができるのか分からない」というワクワク感があり、新鮮な気持ちでモチベーションを保ったまま制作ができます。

なので、あまりはじめに作り込みすぎない方がいいかなと思ってます。

なので、サムネイルスケッチは、私にはとても程よい助けになっている感じです。特に濃い色をしっかりのせたい時には、便利ですね。ここに色をドーンとのせるぞ、と思っていると気持ちが楽なんです。

サムネイルスケッチのコツ

サムネイルスケッチを作ってみるときに意識していることを書いてみます。

①本番の絵に使う絵具で着彩する

色は本番の絵に使う絵具で塗ってみると、よりイメージしやすいです。

色鉛筆で仕上げるなら色鉛筆で、透明水彩で仕上げるなら透明水彩で、サムネイルスケッチを塗っています。

以前、デジタルでラフを作ってみたことがありましたが、デジタルの色味が再現できなくてちょっと苦労したので実際の色で着彩、の方がイメージがしやすくていいなと思いました。

使う絵具や混色も細かく決めておくと、やりやすいですね!

同じ画材で作る!

②小さいサイズで作る

ATC(64✖️85)くらいのサイズで作る時が一番上手くいってます。大きくてもハガキサイズ。

なぜ小さいサイズがいいのかというと、サイズが小さい方が、遠くから見た時、パッと見た時のよさというのを意識できるからです。また小さいサイズで作ることで細かい部分の描写は後回しになります。あまり細かくラフを作らないことで、細部を詰める楽しさは本番にとっておけるというのもメリットです。大きく作ってしまうとサムネイルスケッチの方が良かった、現象が起きがちです。サムネイルスケッチはあくまで補助なので、ざっくり作るのがポイントです。

時間をかけすぎないことも大事です。

細かい部分は本番に頑張ります!

③複数作ってもいい

1枚作ってみて、「あれ、冴えないなあ」と思ったら、もう1枚作ってみるのもいいです。以前は1枚の絵に対してサムネイルスケッチは1つしか作っていなかったのですが、最近は納得できなかったらもう1枚作ることにしました。1度目でいいアイディアが出るとは限らないですよね。

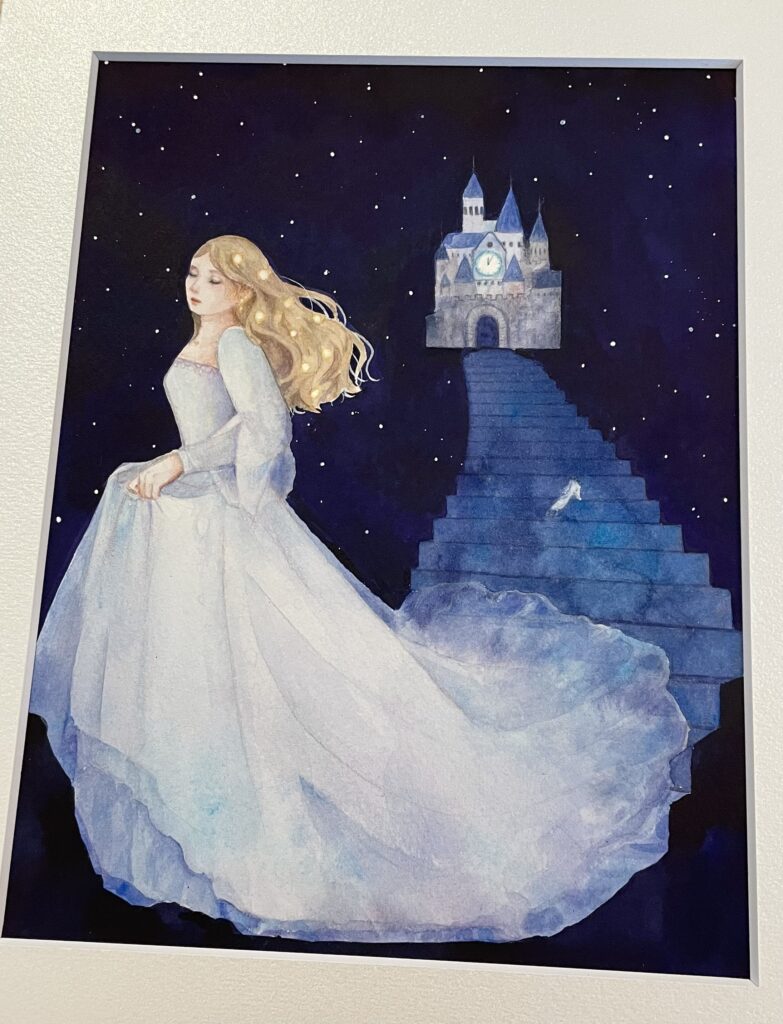

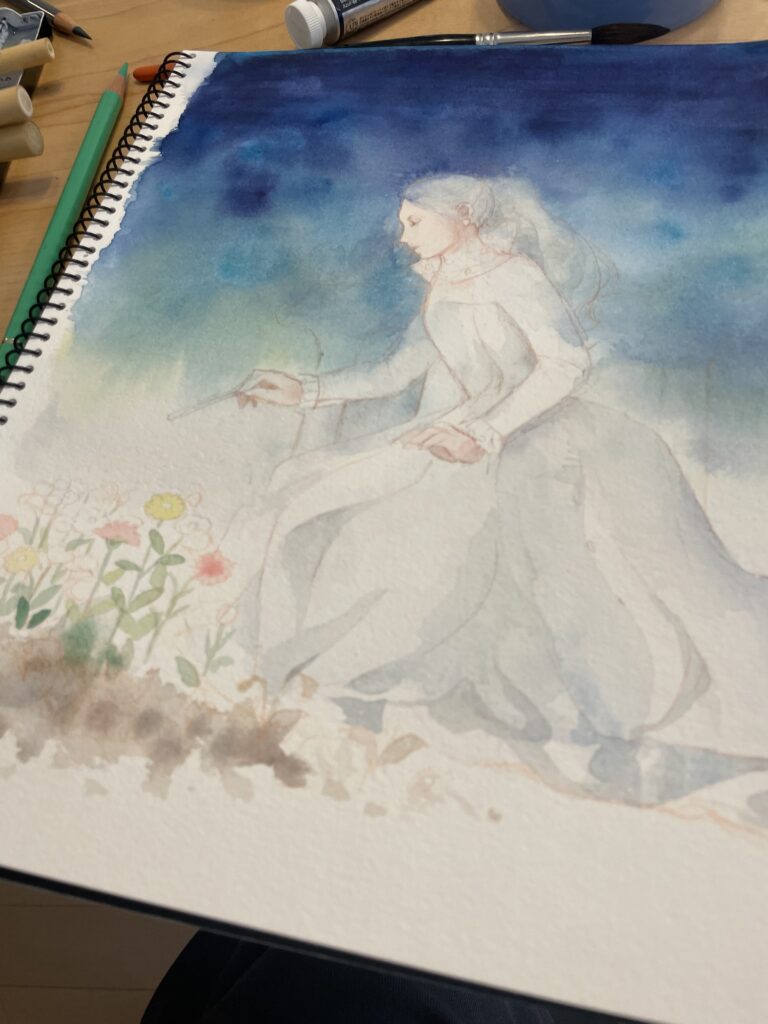

最近描いたこちらの作品は、まず左のものを作ってみて、「ちょっと色の明暗の差がなくてぼやっとしている」と感じたので、右のものを作り直してみました。空の色をより濃く、服の色は思い切って明るい色にしてみました。自分的にはよりしっくりくる画面構成になった、と感じました。

アドリブ派の人には参考になるかも

作品を作る工程で、私が苦手なのはラフ画や下書きの工程です。

私も今まで色々な方法や工程で制作をしてみたのですが、あまり入念な下準備はモチベーションを下げてしまうことが分かったんですよね。しかし、全くのアドリブでは、イメージ通りに着彩できないリスクもあり、サムネイルスケッチに着彩をする、という方法も取るようになりました。

ただ、いまだにアドリブで絵を描く癖も抜けず、

- アイディアスケッチ→直接下書き

- 描くものを決めず、直接下書き

- もしくは下塗りを先にやってから下書き

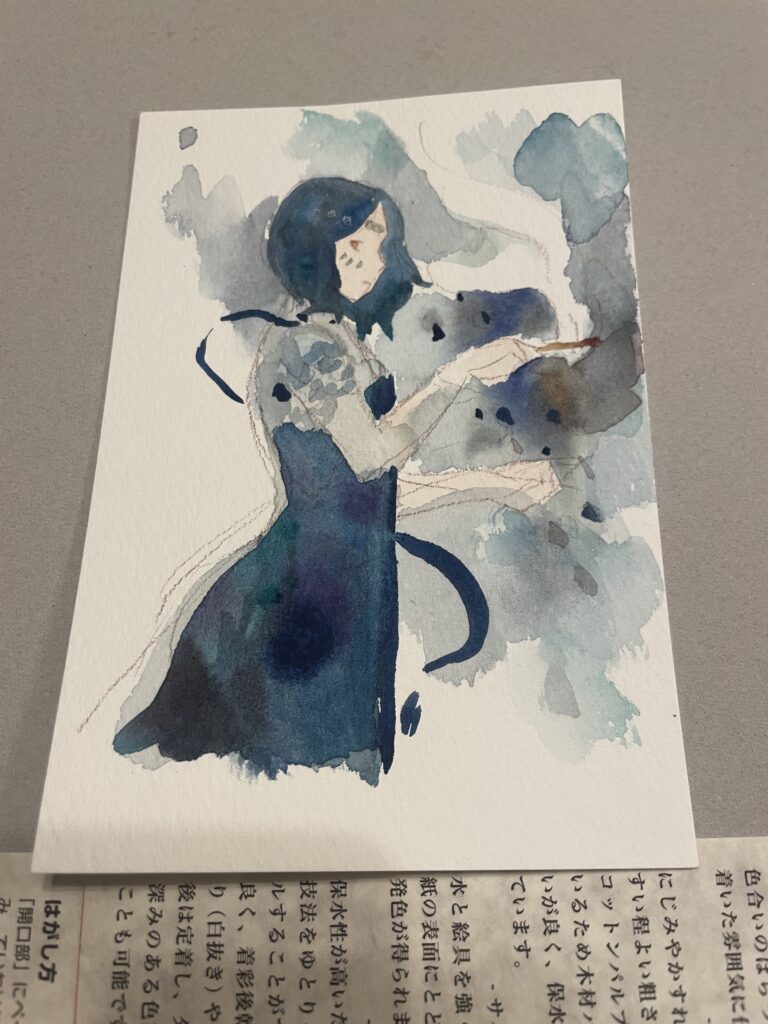

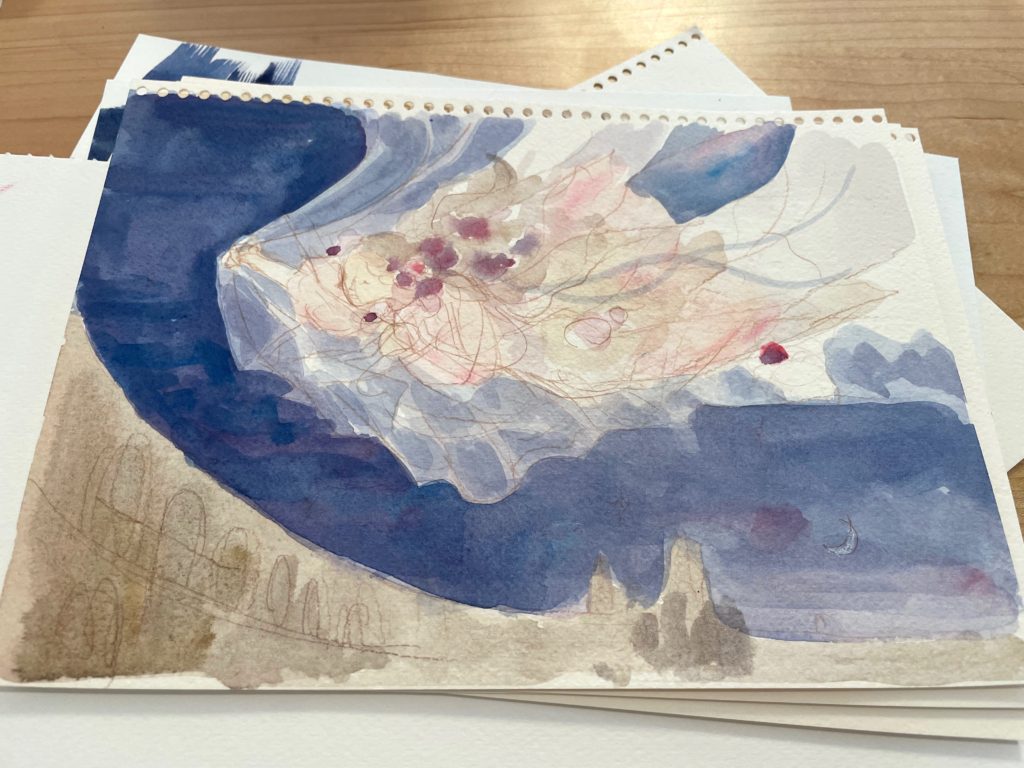

のときも多いのです。(サムネイルスケッチですら、着彩をした時点で満足してしまい、本書きを描かないこともしばしば。完成品に近いものが見えてしまうとモチベーションが下がってしまうんですね…)

↓完成系がなんとなく見えてしまって、作品になっていないものもあります。大きく作りすぎたのが敗因ですね。そんなこと言ってないでちゃんと描こうかな(反省)

あまり計画をきちんとできないことに、コンプレックスというか、劣等感があったのですが、これはこれで自分のスタイルという風に思えるようになりました。

でも、やっぱりちゃんとラフを作って

計画を立てるスタイルに憧れがある♪

ラフや下書きをしっかり、作って制作される方から見ると、見切り発車で出発するように思われてしまうように思うのですが、こんな人もいるんだ、というくらいで受けとめていただければと思います。

自分のやりやすいように

描けばいいと思うよ!

個人的には、同じテーマでも色々な案をスケッチブックにメモしたり、サムネイルスケッチも何枚も描いて色々なパターンを出してみてもいいと思います。試行錯誤しているうちに、「これだ!」というものが出てくることがあるかもしれません。

どのくらいの計画を立ててから、本番の作品に挑むと、クオリティを落とさず、適度にモチベーションを落とさずに作品が描けるのか、は人によって違うと思います。

もし、色つけですごく迷ってしまったり、着彩がイメージ通りにいかなくて困ってしまうという方はこんなものも制作の助けになるよ、というお話でした!