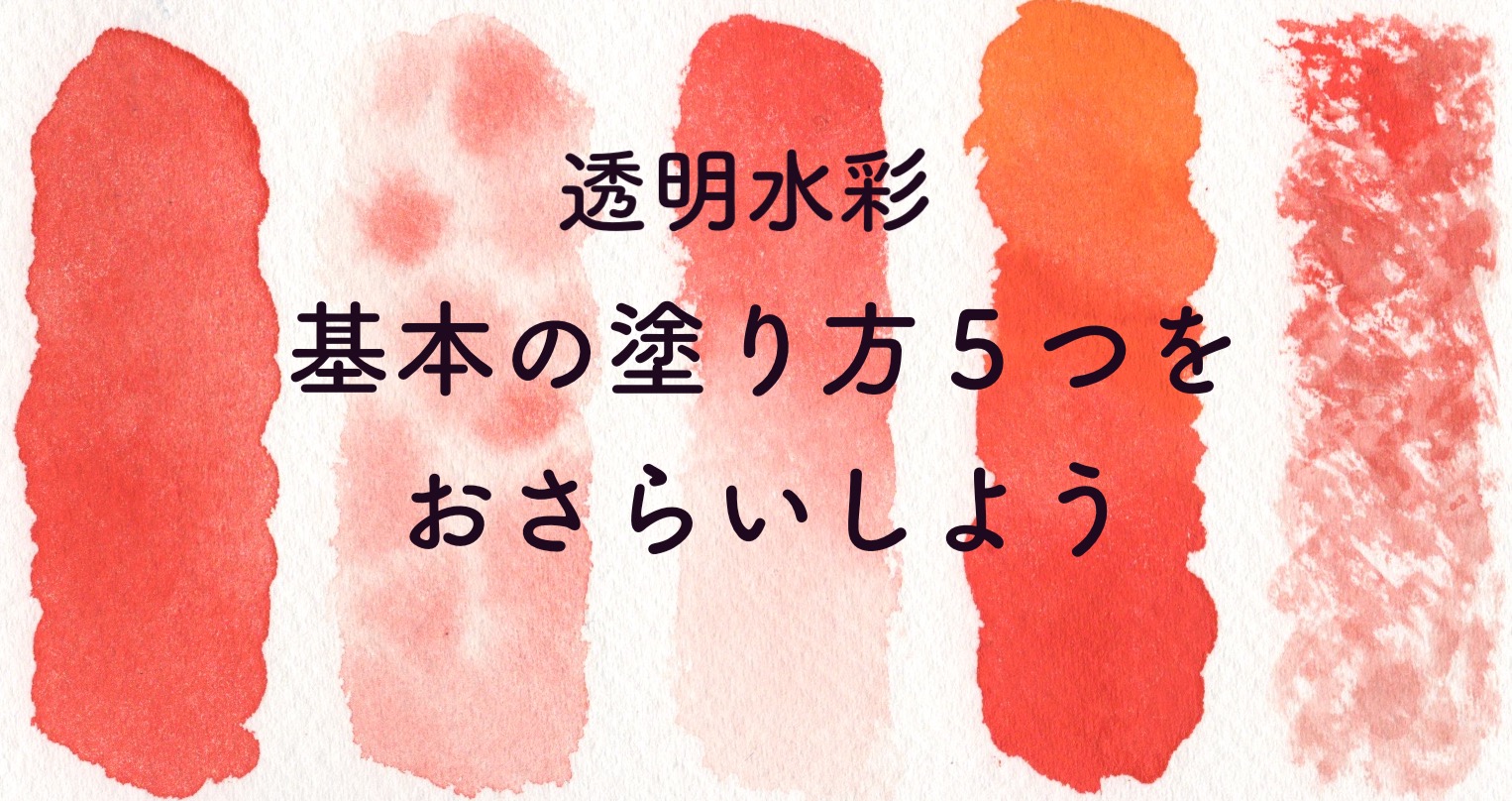

透明水彩の技法、描き方という記事を以前に書きましたが、それとは別に、透明水彩ならではの塗り方を、初心者の方にむけて、まとめてみることにしました。水彩画にチャレンジしてみようと思っている方、参考にしてみてくださいね。

Table of Contents

透明水彩の塗り方は難しい?

透明水彩の塗り方は、他の絵具で描くときにに比べ、難しさがあります。

透明水彩は、塗るときにかなり水を多く使う画材です。不透明水彩やアクリルガッシュなどは、絵具の濃度を調整するのに水は使いますが、あくまで絵具が主体です。

ところが透明水彩の場合はかなり水の割合が多いのです。

水の上に絵具の顔料が混ざっているイメージです。水が主体です。ほとんど水を塗っているような感じです。色のついた水。

紙が傾いていれば、水は垂れます。絵具も水の流れに乗って広がります。

水はコントロールするのが、難しいよ

確かに!

水は動いちゃうからね…

水の動きをコントロールしなくてはいけないので、絵具の塗り方も独特なものになりますし、また初心者の方が慣れるまではとても難しいのです。

水彩画にチャレンジするときは、最初から色々な描き方をしようとせずに、基本的な塗り方を練習してみてください✨

透明水彩できれいに塗るコツ

水彩画の初心者さんにお伝えしたい塗り方のコツはただ一つだけ

水が多くなりすぎないようにすること。

水が多いとコントロールが難しくなります。絵具もフチにたまりやすくなります。

水彩境界ってやつね

かといってカサカサでもいけないのですが、スムーズに塗れるけど少なめ、を意識してください。

あまり水で薄めすぎないことを注意しましょう。

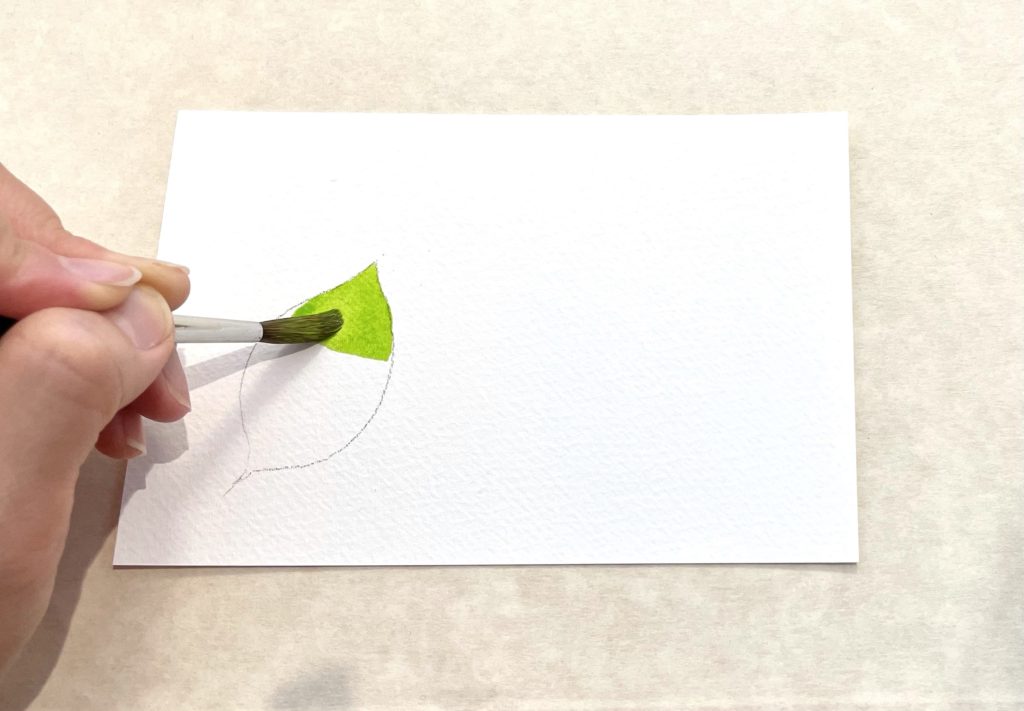

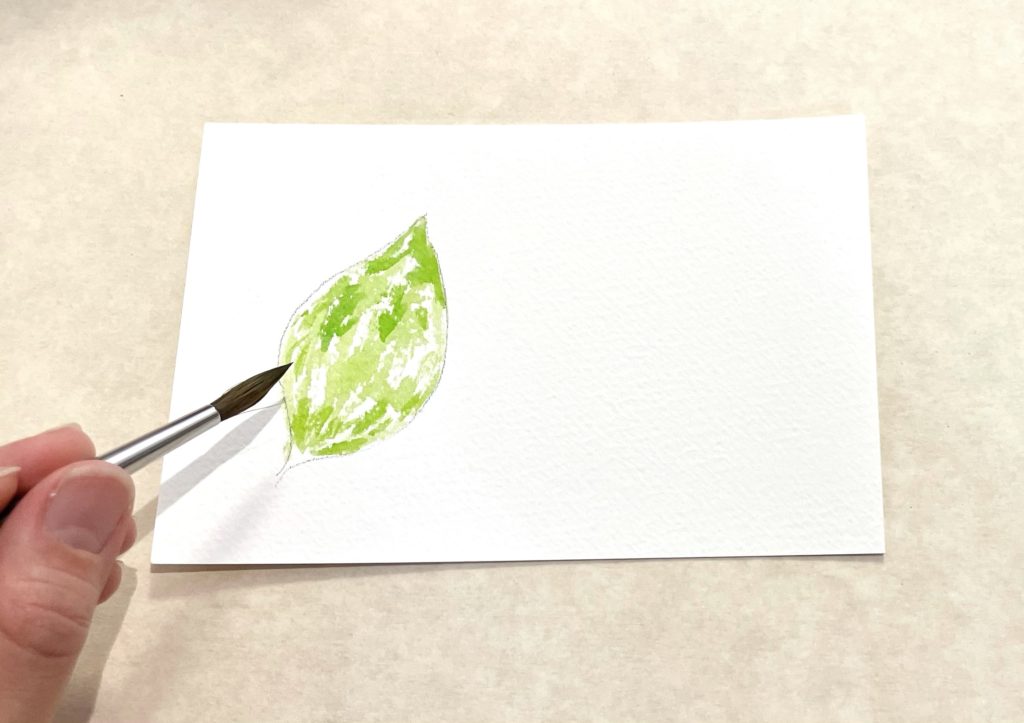

透明水彩の塗り方1 平塗り

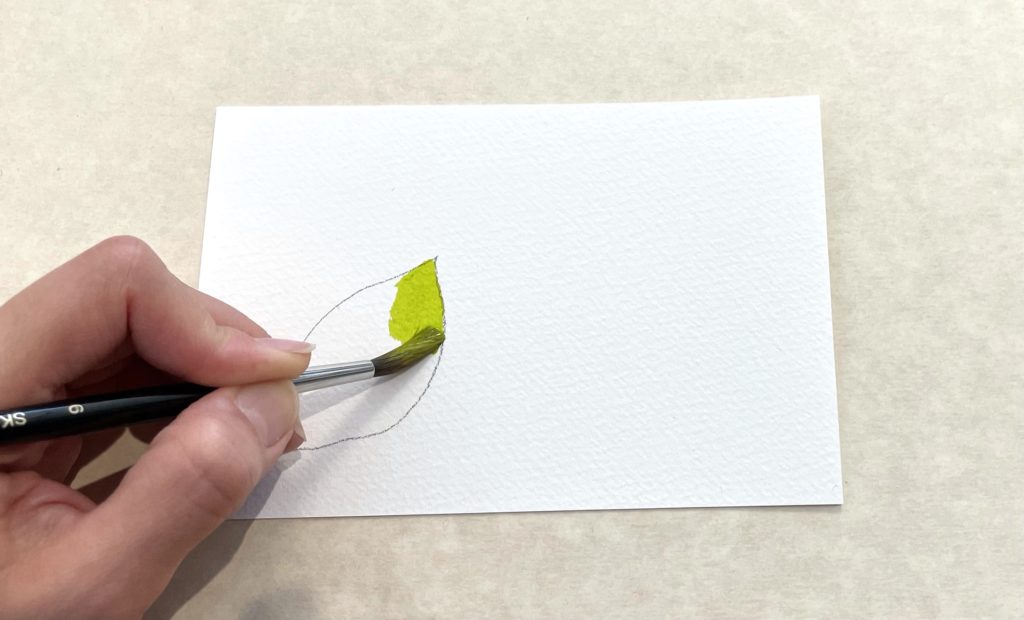

まずはきれいにベタ塗りする練習をしてみましょう。

コツは水加減の調整です。水が多いと、場所によって乾くスピードが違ってムラになったり、フチができたりします。あくまで「絵具主体」を意識してみてください。

色を薄くしたいときは、水で薄めますが、その時も水でバシャバシャにならないように、雑巾で水分を調整してします。

一気に塗り広げます。初めは小さな部分をムラなく塗る練習を。

水加減は慣れが必要なので、練習しよう

ポイントはもう一つあり、あまり小さな筆を使わないことです。筆が小さいと小回りは効くのですが、水含みが少なくなるので、一気に塗り広げるのが難しくなります。何度も継ぎ足すと濃度が変わってしまい、ムラができてしまいます。また小さな筆だと、それだけで塗りあとなども残りやすいです。

なので、8号くらいの筆を基本の塗りに使うといいです。ナイロンの筆だと8号でも、すっきりしたものが多いので、コントロールしやすく細かいところも塗れます。

あとは絵具によっても、塗りやすさは変わります。透明色の方がムラになりやすく、不透明色の方がムラになりにくいという傾向があります。

初心者さんの筆を見ていると小さすぎるものが多い印象です。しっかりムラなく塗れる中サイズの筆と細かいところ用の小筆は分けるといいですよ。

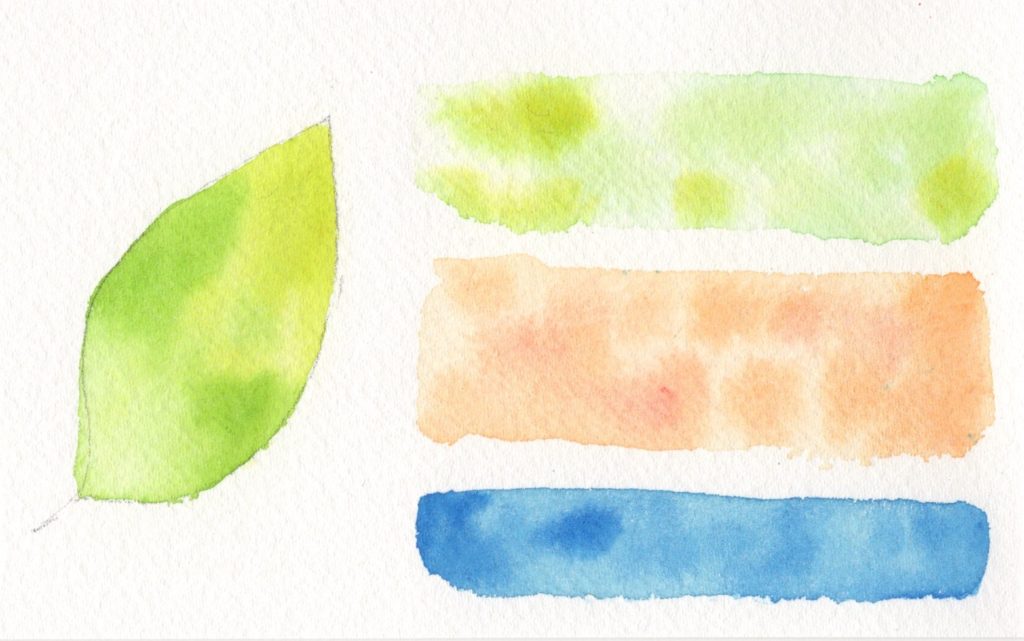

透明水彩の塗り方2 にじみ塗り

次は、塗ったところにさらに絵具をにじませて、ムラを作る塗り方です。ウェットインウェットとか、ウェットオンウェットとよばれることもあります。

水彩らしくてキレイだよね。

好き!!

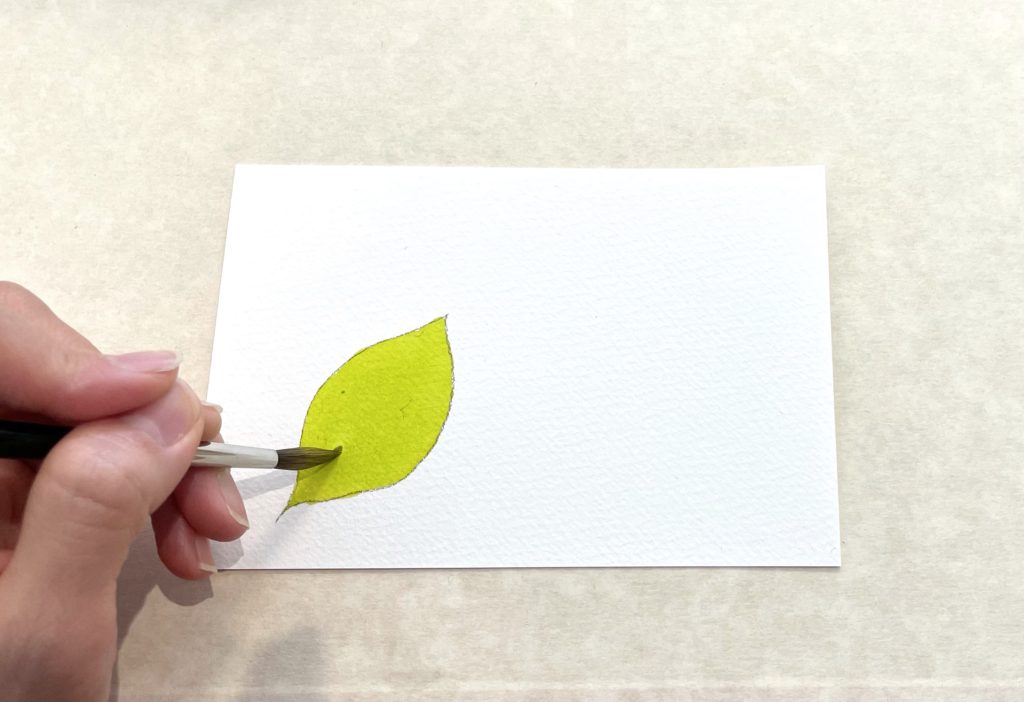

薄めに塗り広げたら、その上に高濃度の絵具をそっとのせていきます。塗るというより、「絵具をのせる、置く」という感じです。

初めに塗る絵具よりも、後からのせる絵具の方が濃いことが大切です。

後からのせる絵具が薄くて水っぽいと、バックランという現象になり、収拾がつかなくなります。(カリフラワー状の模様になる)

バックランも効果のひとつですが、初心者さんはバックランを作らないにじみを練習してみよう!

まずは同じ色で滲ませてみましょう。1の平塗りとは違い、意図的にムラを作る塗り方です。

違う色を滲ませると、変化がついていいです。複雑さが増し、深みが出ましたね。パレット上で混色するテクニックも大事ですが、紙の上で複数の色をにじませるのも複雑な表情になり、水彩画ではこちらの方が効果的なこともあります。

水彩紙や絵具の顔料によってもにじみ方は、変わってきます。

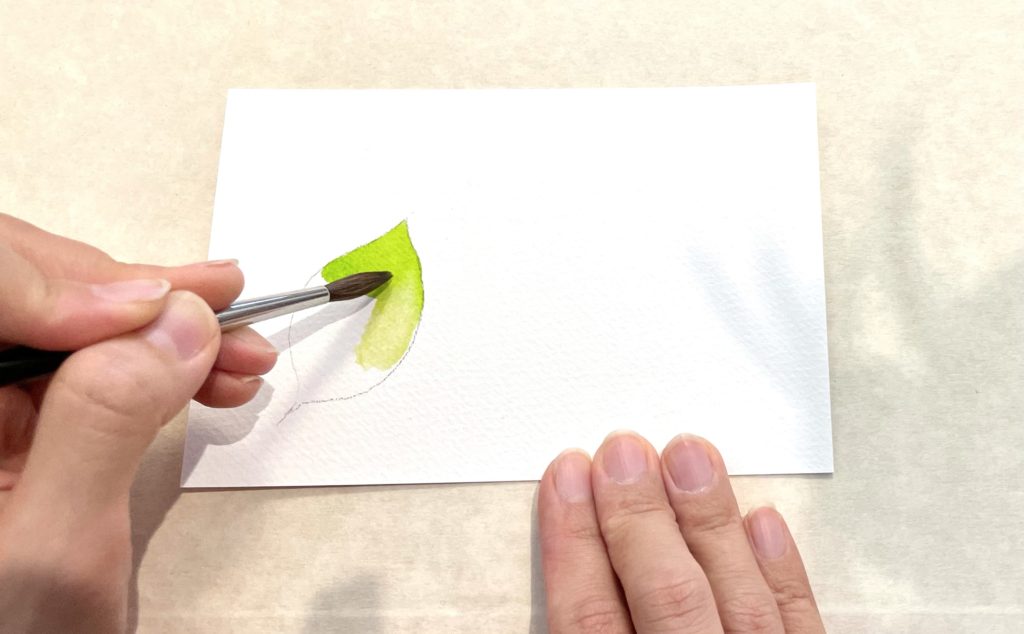

透明水彩の塗り方3 のばし塗り

色塗ったところを水で伸ばして、グラデーションにしていく塗り方です。

平塗りの要領で、絵具を塗り広げ、乾かないうちに水で伸ばして、色を薄く変化させていきます。

ぼかしの技法といったりもします。

水で伸ばすといっても、あまり水は多すぎない方がいいです。

水が多いとすぐにバックラン!!

キャラクター系のイラストのように主線がはっきりした絵にも向くのですが。

花びらの微妙な影や濃淡など、繊細な塗りに使うことができます。

ちょっと難しく、細かい部分の塗りに活躍します

また、水辺の表現や煙、髪の毛など、自然にフェードアウトさせたい部分にもいいですね。

この塗り方は、初心者さんにはちょっと難しいかもしれません。ぜひ練習してみてください。

また水で伸ばさず、空筆で絵具を吸い取るようにして、色を抜くテクニックもあります。

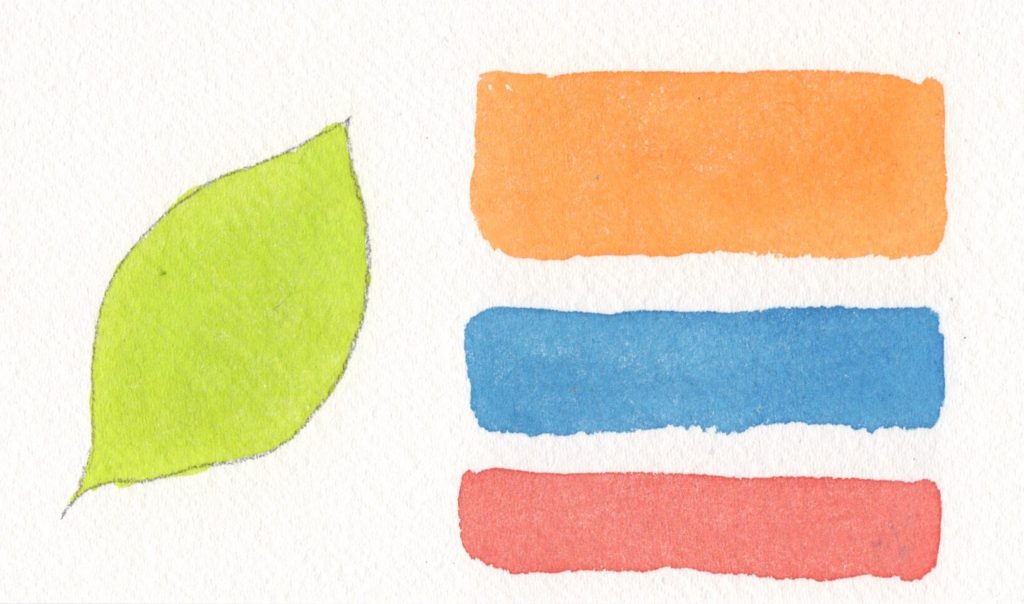

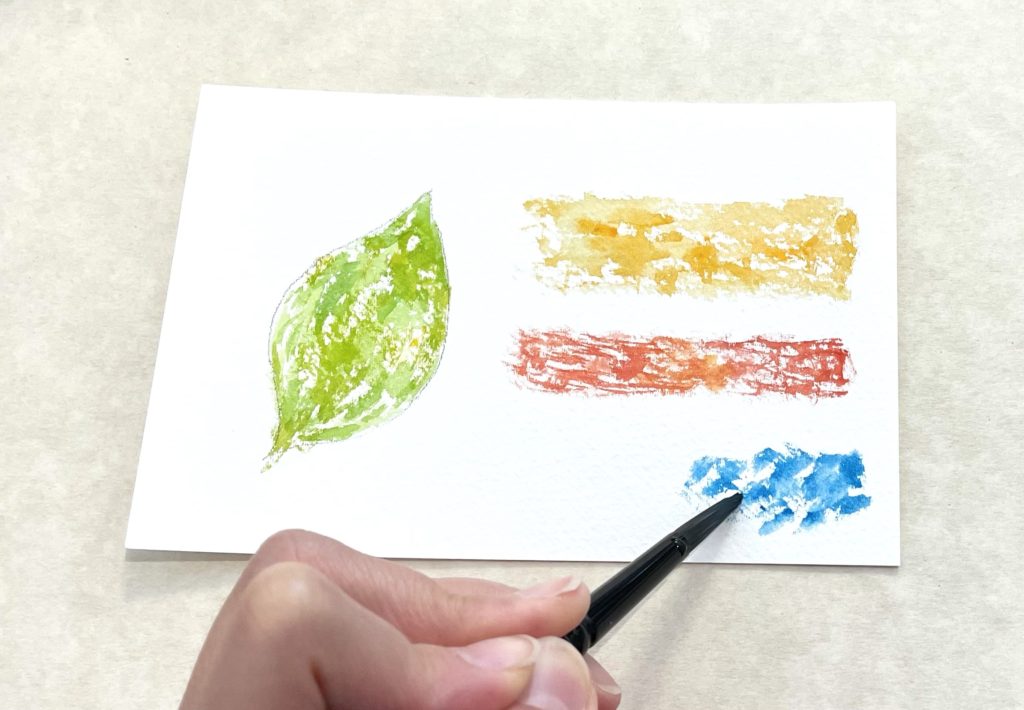

透明水彩の塗り方4 グラデ塗り

3の伸ばし塗りとも見た目が似ていますが、伸ばすのではなく、別の色で変化させていくのがグラデーションです。背景などの広い部分に、グラデーションを作ることもできます。

ただ、範囲が広くなると、きれいに塗るのが難しくなります。まずは、小さな部分を塗るときにグラデーションで塗ってみましょう。

透明水彩は水加減のコントロールが難しいので、グラデーションは難度の高い塗り方になります。どうしてもうまくできない場合は、不透明水彩を使ってみると、綺麗に塗れたりします。

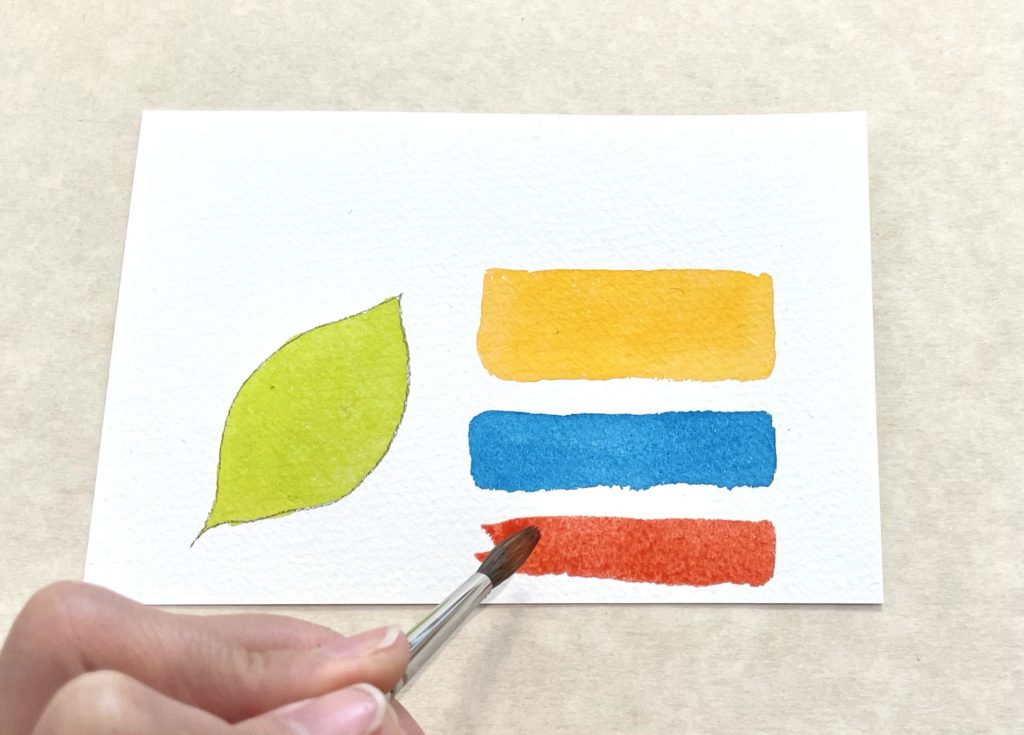

一口にグラデーションといっても色々な方法があります。

何段階か色を作って少しずつ色を変えていく方法

2色離して塗って、あとで境界を滲ませる方法

初めに薄い色を塗って、乾く前に濃い色を上から塗って滲ませる方法など…

キレイなグラデーションにしたい!

乾くと少し整います。

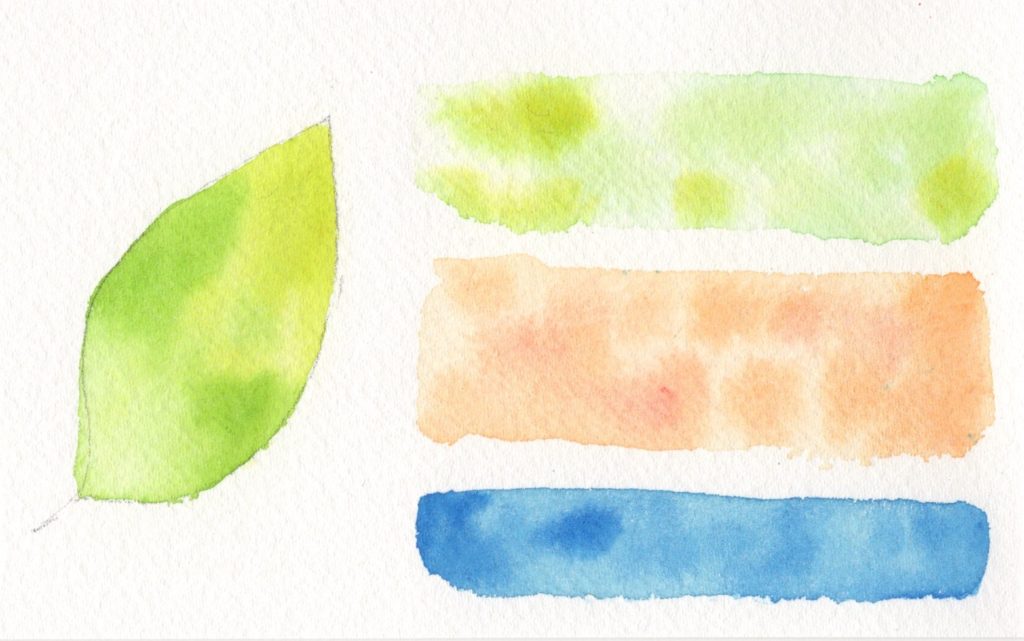

青は、水で薄めて作った単色グラデーションです。

他は、ひとつの色から別の色へ変化させてグラデーションを作っています。

個人的には不透明色の方が、グラデーションを作りやすいように思います。カドミウムイエローや、パステルカラーなどはムラが出来にくくグラデーションで塗りやすいです。透明色はムラになりがちで、濃度のコントロールが難しいです。

こちらは、大きめの筆で一気にグラデーションを決める記事です。詳しく解説しましたのでぜひ↓

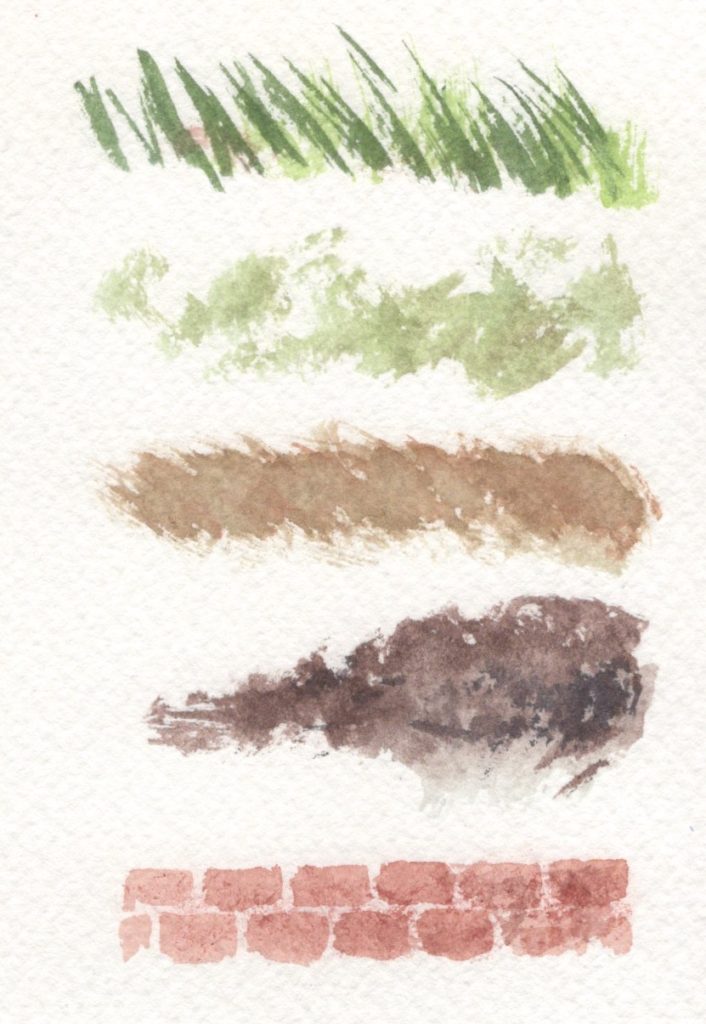

透明水彩の塗り方5 かすれ塗り

ドライブラシのことです。

ここまでは透明水彩らしい、水をたっぷり使った塗り方をご紹介しました。

かすれ塗りは、逆にわざと筆をカサカサの状態にして、かすれさせて塗る方法です。

ちょっとワイルドな感じ、力強い感じになります。

かすれ塗りはゴツゴツしたものやガサガサしたものなど、質感の表現に向いています。例えば、土や岩、木の幹、古い建物などです。他にもふわふわしたものも表現できます。動物の毛並みもドライブラシで描くとふわふわに描けます。

水彩は水で描いたところは、滑らかさや繊細な雰囲気を出しやすいのですが、ちょっと物足りない感じになることもあります。うまくメリハリをつけるために、このような塗り方も選択肢に入れておくと役に立ちます。

ドライブラシは難しくないよ。

勢いで、ガッと塗ってみましょう

ちょっとストレス解消になるかも…

安いナイロン筆の方が上手くいったりします。保水力に優れたコリンスキーやリスでは、ドライブラシにならないことも。傷んでしまう事もあるので、安めの筆や傷んでしまった筆を使ってみましょう。

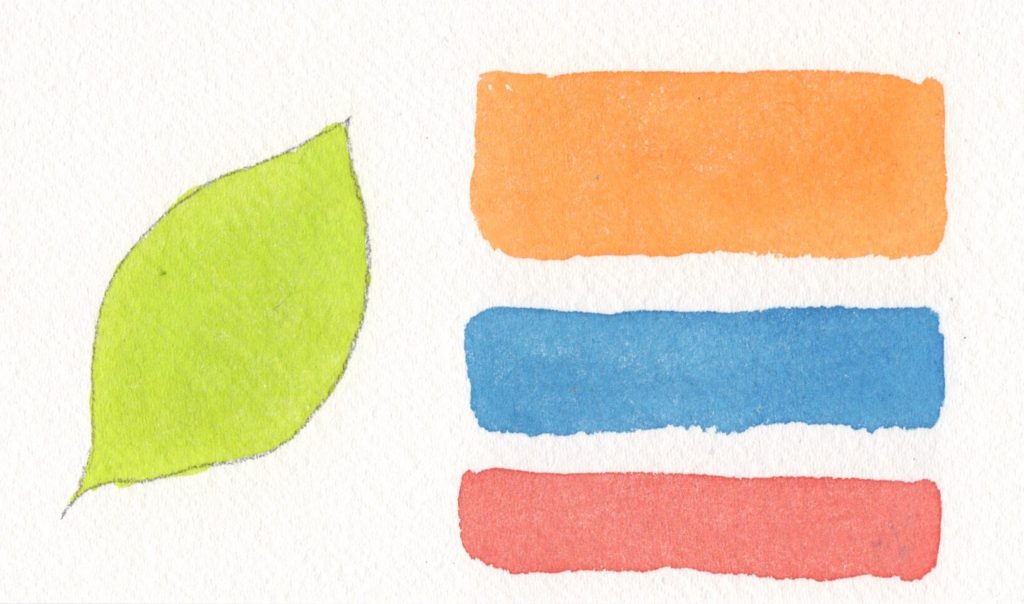

最後に

いかがでしょうか?技法という事で言うとまだまだ他にもあるのですが、今回は「塗り方」に特化して書いてみました。

並べてみるとこんな感じ〜

並べてみると違いがよくわかるね!

透明水彩で色を塗るとは、一見簡単そうですが、「意外に難しい」ものです。水分量、気候条件や紙の素材、絵具、筆、などに影響を受けやすく、プロでも、毎回同じようには塗ることができません。

なので、初心者の方なら、最初はうまくいかなくて当然!

大丈夫✨最初は皆同じです。

少しづつ慣れていってください♪

また水彩の塗りがうまくいくかどうかは、紙の影響も大きいです。いくら頑張ってもきれいに塗れない、という時には水彩紙をコットン紙に変えてみましょう。最初に「水加減は、多すぎないように」と書きましたが、コットン紙を使うと、水をたっぷりで塗っても、きれいに仕上がります。コットン紙は高価なのですが、塗りの悩みも解決しやすいです。「良い紙を使うとキレイに塗れる」と言うことを頭の片隅に入れて、悩みが出てきたら、ぜひお試しください。

コットン紙ってなんのこと?という方はこちら↓

水彩紙を1枚ごとの値段で比較しています。購入の目安に↓

他にも透明水彩のテクニックがありますので、チェックしてみてください。