今回は、額装について思いついたことをお話ししてみたいと思います。「自分の絵を額装してみたい」「展覧会に出展するから額装したい」「ドローイングを買ったから、額装したい」という方、必見です!

Table of Contents

額装について

今回はややクリエイターさん目線で額装についてお話しします。絵を買うコレクターさんの参考にもなると思いますので、額装に興味のある方は最後まで読んでいただければと思います。

額ってどこで買えるの?

画材店の額装フロアや、額縁店で買えるよ。

ネットでも売っているので、色々探せます!

まず、絵を飾る時に、額装はとても大事です。特に水彩画のような紙に描く絵の場合、紙のまま飾ることはできません。

額装が必要な理由

①展示会場で飾りやすいように

展示会場にもよりますが、ピクチャーレールを使った展示の場合、ピクチャーレール からぶら下がっているワイヤーにフックがついているので、そのフックに額を引っ掛ける形で、額を飾ります。壁に直接フックを打ちつけて飾れる会場もあります。自宅だと、壁にフックを打ちつけて絵を飾る人が多いのではないかと思います。

額に入っていないと飾れないのね

なので、絵はフックにぶら下げる形にしなくてはいけません。紙をぺらっと1枚壁に貼ることはできないので、額装することが基本となります。(油彩やアクリルの場合は、額装しないでパネルのまま飾っていることもあります。)

②作品保護のため

また、紙のままでは汚れてしまうので、額装は作品保護の意味もあります。

そのままでは汚れちゃいそう

でとても怖いです!

③見栄えをよくするため

もちろん作品だけでも素晴らしいのですが、作品を額装するとぐっと見栄えがします。額装してみると驚くほど、豪華な感じがしますし、選んだ額によっても作品の見せ方を変えることができます。

描いた絵を額装してみよう

描いた絵を額装してみましょう。

まず、額装には

- 規格額を買う

- オーダーする

の2種類があります。

まず、規格額の方が安いです。どのくらい値段の差があるかというと、同じようなサイズだとオーダーは規格額の4倍ほどの価格になります。ですが、オーダーの場合、作品にぴったりのサイズの額縁にすることができますし、デザインも種類が多くこだわることができます。

規格額の方がお手軽なので、はじめて額装する方は、好きな規格額を選んでみましょう。

規格額を使う(マットありの場合)

まず規格額についてお話しします。

サイズ選び

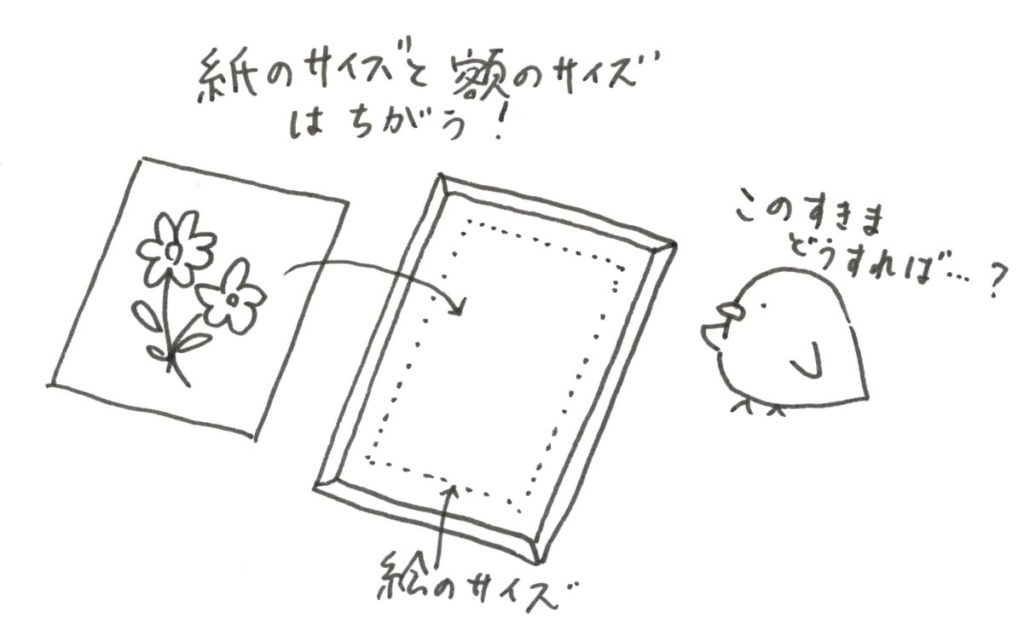

まず紙のサイズと額の規格サイズは同じではありません。

紙のサイズ規格は、よく書類などで使われるA、B規格(A4とかB5のようなサイズ)もありますが、多くがF規格です。スケッチブックにはF4とかF6の表記がありますよね。

額のサイズ規格は、スケッチブックで使われるF規格ともA B規格とも、サイズも縦横比率も違います。

なので、描いた絵を規格サイズの額におさめる時は、絵のサイズよりもひとまわり大きい額を選び、絵と額との隙間をマットで埋めることが必要になります。

どのサイズの紙にどの額サイズが合うのかは、下の記事を参考にしてみてください↓

マットとは?

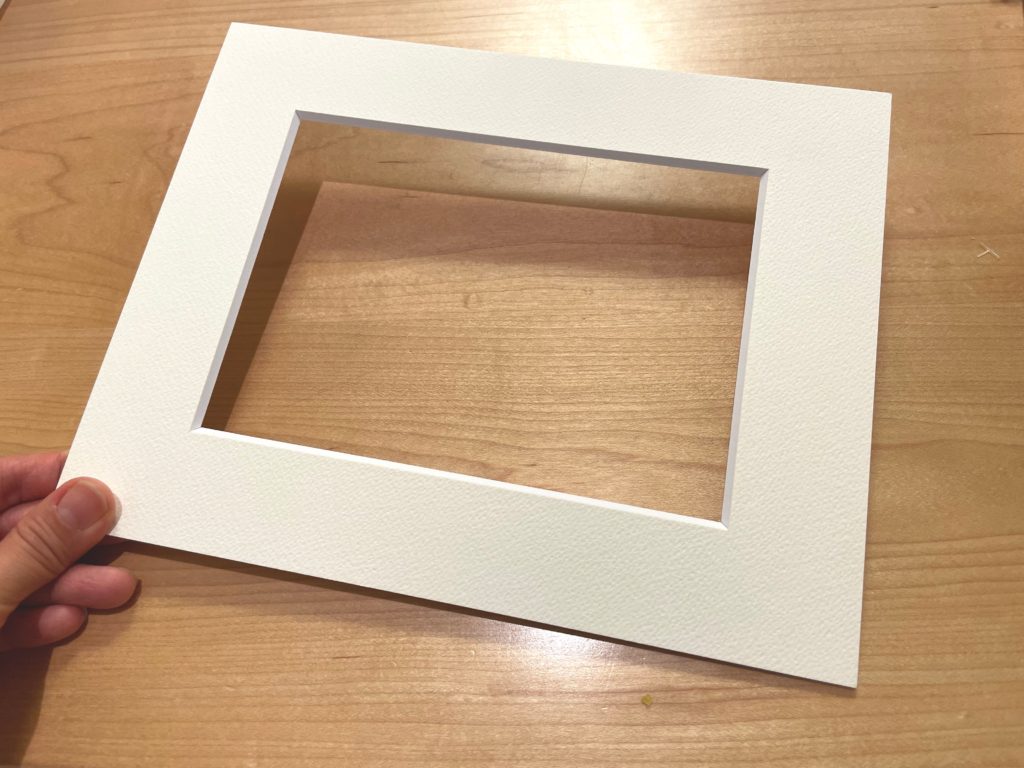

マットとはこういうものです。マットは厚紙に窓枠を開けたものですが、かなり厚みがあるものです。

これは額屋さんで注文すると、絵と額のサイズに合わせて作ってくれます。

マット単品だけ、注文することも可能です。

マットの外寸は額に入っているガラス板(アクリル)のサイズよりも少し小さいサイズで、内寸は絵のサイズになります。(これは額屋さんが計って調整してくれます)

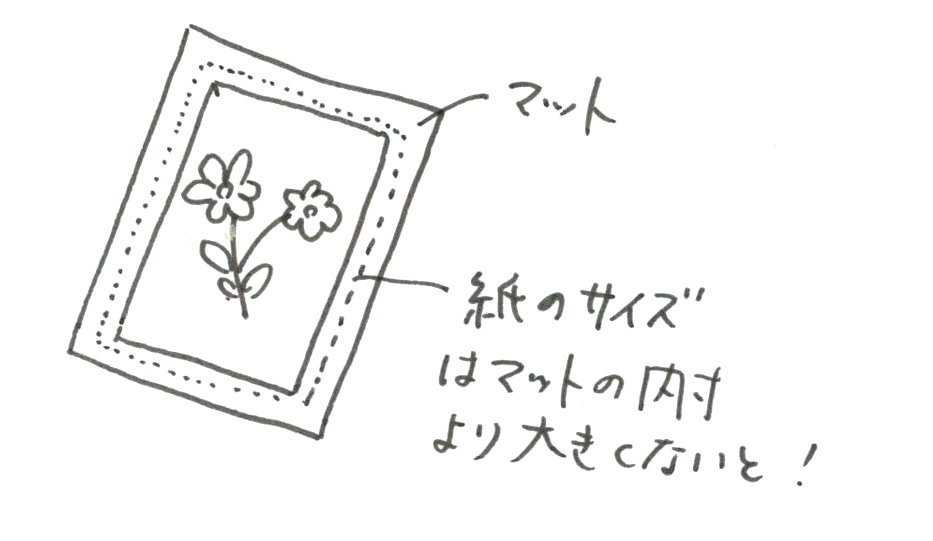

注意点としては、マットの内寸よりも、紙のサイズが少し大きくないといけないということです。紙の縁ギリギリまで絵を描くのはあまり望ましいことではなく、少し余白を残しておく方がベターです。そして枠よりも少し大きめに色を塗っておくと微調整の時にも融通がききやすくなります。

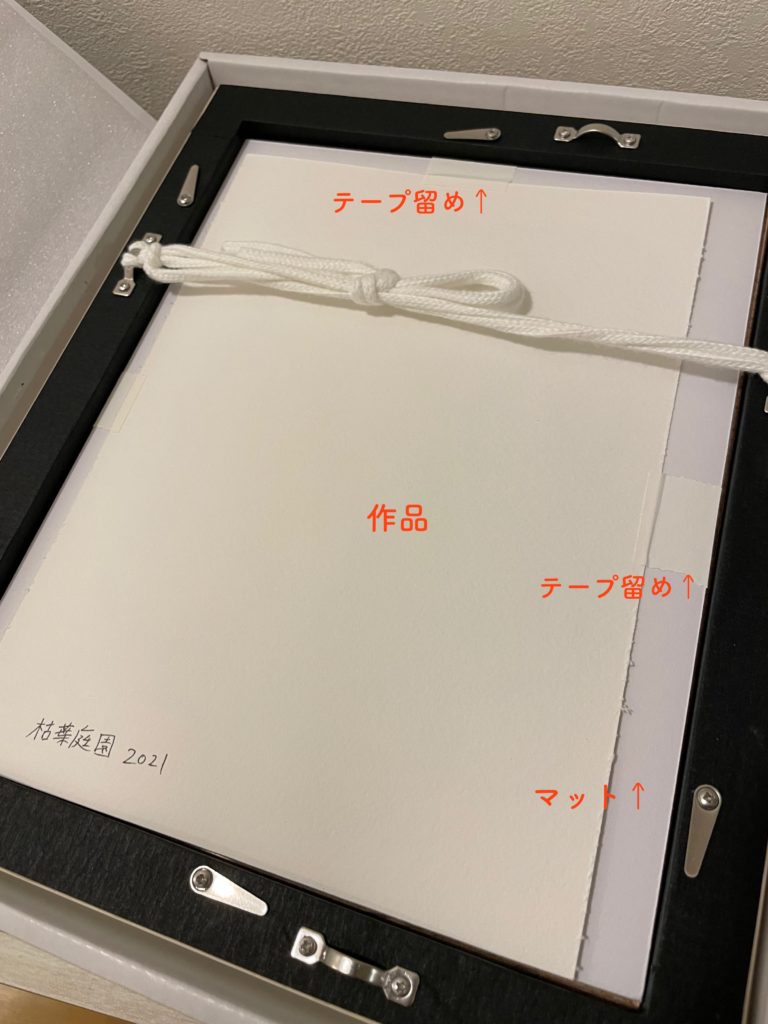

裏は紙の端っこまで絵が書かれていない場合は、マットにテープ留めが一般的です。自分で留めるときにはピタックを額縁店で一緒に買い求めておくといいです。アマゾンでも買えます(こんなに大容量じゃなくていいんだけど💧)

絵を留めるテープはマスキングテープでも大丈夫ですが、額用のテープというものもあります。変色しにくく、接着力は強力で絵がズレたりしません。私も最近額屋さんで買い求めました。

縦横比の注意点

規格の額と描いた絵の縦横比が合わないことがあります。

どういうことかというと横のマット幅が2cmずつなのに、縦のマット幅が4cmになってしまうという場合です。こんな感じ↓

例えば、F規格の紙に描いた絵を、A4やB3などA B規格の額に入れようとすると、縦横比が違うので、マット幅が均等ではなくなります。

マット幅は縦と横で等間隔な方が、見た目の収まりがよいです。なので、入れるのサイズが決まっている場合は、最初から縦横比を計算して絵のサイズを設定した方がいいです。

ただ、長辺の方が多少マット幅が広くなる分には、そこまで違和感がないようです。

規格額を使う(マットなしの場合)

マットを使わないで額にぴったりのサイズで絵を描くこともできます。

これはどちらかというとミニ原画など小さい原画を展示するときに向いた方法だと思います。

額のサイズに合わせて絵を描く

この場合は絵のサイズを、額のガラス板(orアクリル板)のサイズに合わせておきます。額に入れるのに必要なサイズは、実際に表から見えるサイズよりも四方+5mmくらいは余裕が必要です。

実際に絵が見えるサイズと紙のサイズを確認しておく

のが大切です。何事も余裕があった方が安心なので、大きめの紙に絵を描いて、後で必要なサイズに切り出す、絵も大切なものは絵の縁に描かない、少し広めに色を塗っておく、がいいかと思います。

額を買っておいてから、

それに合わせて絵を描く方

がいいかも〜

A4サイズ、B5サイズの紙を額装したい時には、A4額やB5額も存在します。ただ、デザインの種類が少なめだそうです。額はマットを入れることを前提にしているので、A B規格の額は、そこまで需要がないのだとか。

マットを使用しない場合の注意点

ここからは個人的な意見になりますが…

絵はマットを使用した方が見やすいです。特にデコラティブな額を使用する時は、額の色やデザインがダイレクトに絵に影響を与えます。額の印象が強すぎて、絵の色合いと相殺してしまい、ごちゃついて見えることがあります。

マットなし額装は、マットを使用する時以上に、額と絵の相性が大切になります。

マットを使用しない時は、額はややシンプルな方がいいかなと思います。もしくは絵がシンプルな方がいいかもしれません。

あとはマットなしの場合、ガラス面(アクリル面)と絵が接触するため、キラキラのパール絵具や色鉛筆、パステルの粉がガラス面にくっつくことがあります。

マットには、見た目の問題だけでなく、作品の保護の役割もあるため、特にこだわりがなければマットをしくのがおすすめです。額屋さんは「額はマットとセット」とおっしゃってました。

ただ、ミニ原画など絵のサイズが小さい時は、マットを使用すると絵のサイズもあがってしまい、価格も上がってしまいます。ミニ原画の手に取りやすい、気軽であることというメリットがあまり活きなくなってしまうケースもあるかもしれません。

なので、サイズが小さめであればマットなしでも全然いいと思います。

私もポストカードサイズくらいまでは、マットなしで展示販売していることも多いです。

額をオーダーする

絵の縦横比が特殊だったり、絵のサイズが大きめの場合は、額をオーダーすることがおすすめです。

私も大きめの作品は作品に合わせて額を作ってきました。

また縦長の絵、正方形の絵も額をオーダーすることが多いです。

縦長の絵や横長の絵の場合は、規格額を使用すると縦横比が違うので、やはりちょっとフィット感がイマイチです。なので素直にオーダーした方が仕上がりがきれいです!

正方形の方は規格額もあるのですが、サイズのバリエーションが少なかったり、選べる額の種類も少なかったりします。作品に合わせたこだわりの額にしたい時は、オーダーの方がいいですね。

オーダー額にはもう一つメリットがあります。それは、たくさんの種類の額から選べると言うことです。規格額だけでは、デザインが限られてくるため、いまひとつしっくりくるものがないこともあります。オーダーモールディングは種類も多く、高級感があるものも多いため、「デザインにこだわるならオーダー額」というのも頭に入れておくといいと思います。

ただオーダー額は価格が高めです。同じデザインの場合、同じようなサイズであっても規格額に比べて4倍近い価格になるため、あらかじめ価格のクラスを額屋さんに教えてもらい、予算内の額から好みのものを選ぶ方がいいかもしれません!

先に予算を伝えておく方が

いいかも!

マットあれこれ

もうちょっとマットのこと知りたいな!

マットの話が出ましたが、もう少し詳しく。

マットの役割

マットの役割をおさらいしてみます。

- 作品のサイズと額のサイズの差を埋める

- 作品が見やすくなる

- 作品が豪華に見える

- 作品保護

額屋さんがたくさん説明してくださってるページを発見!

マットの種類、加工

白マット

一番スタンダードなのは、白いマットですが、同じ白であっても、色々な白があり、色も質感もさまざまです。

私が最もよく使うのは、水彩紙風の凹凸があり、純白よりも少し温かみがある白のマットです。

色々試してみましたが、絵の場合は純白のマットは少し浮いてしまうことが多かったです。額との馴染みも考えて、純白よりも少し色のついた白のマットは額屋さんでもおすすめされることが多いです。

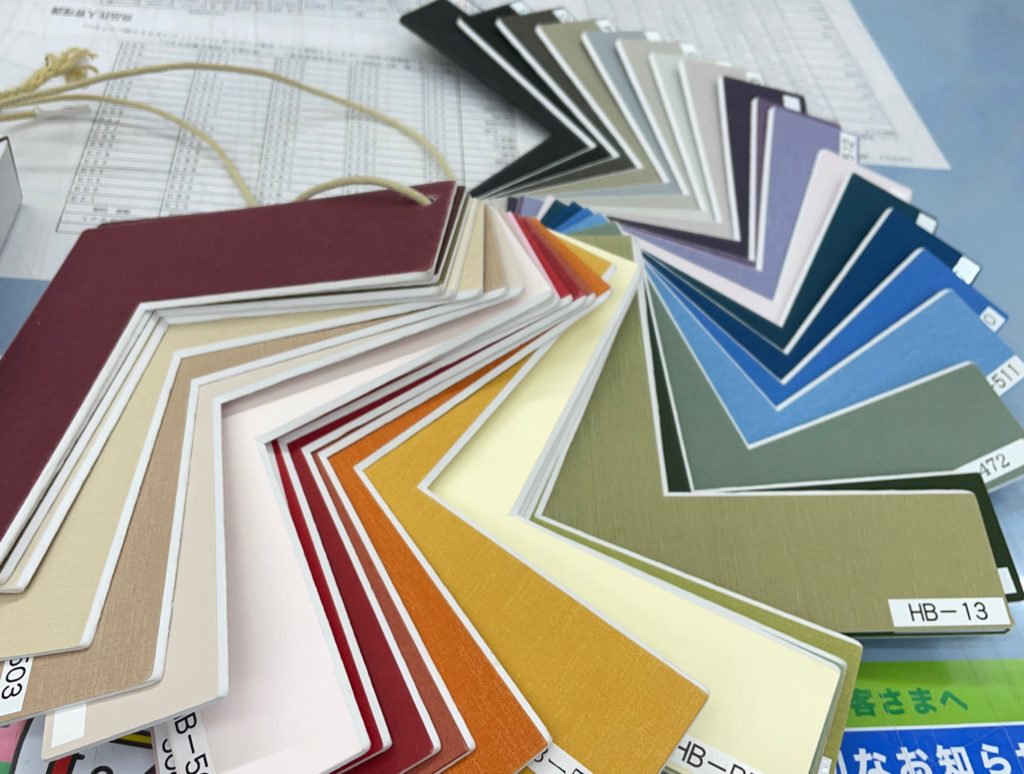

色マット

色マットにする時はどの色がいいか、額の店員さんに相談してみましょう。絵を引き立てる色を提案してくれます。

私は色マットはどういうときに使ったらいいのか分からなかったのですが、最近はチャレンジするようにしています。

↑このようなマットのサンプルがあるので、色々あててみて検討します。ちなみにこの色マットの種類は額屋さんによってもかなり違います。こだわりたい時には、色マットの種類が多く選べる額屋さんに行くことにしています。

いくつか色マット額装の例をご紹介します。

↑お気に入りの額装です。絵の端っこをあえて見せて、色マットで余白を引き立てています。額屋さんが提案してくださいました。色マットはくすんだミント色ですが、絵の色彩とも合っています。

↑紺色のマットは、かなり色々な絵と相性がよいです。特にクラシックなイメージの額装とよく合います。黒よりもソフトな印象でおすすめです。

↑グレーのマットも色々な色の絵と相性がよかったです。あまり印象が強くないので、額と絵を引き立たせたい時や、白のマットでは物足りなく感じたときに。

色マットは、絵の色との相性次第ですが、ぴったりマッチしていると特別感が出ます。選ぶものにもよりますが、白いマットと値段が変わらないことが多いので、気軽にチャレンジしてみてください。

ダブルマット

ダブルマットは今年やってみたのですが、とても素敵だったので、すごくおすすめです!

間違いなく豪華な感じにはなります。

ダブルマットには色々はパターンがあって、同色を重ねるもの、別色のマット重ねるものがあります。

↑別の色を重ねるときは奥にくるマットを色つきのものにして差し色にすることが多いそうです。その場合は、カラーマットにするよりも、微妙に色を効かせられるので、作品の雰囲気に影響せず、おしゃれな感じになります。

↑私が試したのは、微妙に色が違うダブルマットで、奥のマットが純白、手前のマットがクリーム色のマットでした。素敵と評判で、作品購入希望の方がたくさん出ました。

↑こちらは白の同色ダブルマット。同じ色ではあったのですが、かなりサイズの違うダブルマットで、造形の美しさが際立っていました。こちらも見た目のインパクトからか、購入希望の方が多かったですね。

ダブルマットは、やや幅広でないとできない加工だそう。マットの代金はマット2枚分になるのですが、額を豪華なものにするよりインパクトがあるかもしれません。

こちらもおすすめ!

金縁

これは時々使います。内側のカット部分に金や銀の装飾を施します。かなり豪華な感じになります。色は金と銀で、光沢のある金やマットな金などお店によっても違います。(店によるかも)

ライナーともよびます。これもお試ししたら画像をのせますね。

溝加工

窓の外側に溝の加工を入れるもの。ちょっとニュアンスが加わって、立体的な表情になります。ダブルマットほどではないけれど、ちょっと豪華な感じになります。特に色マットだと、溝部分が白になるので目立ちます。

特殊な形の窓

あとは円や楕円の形など、四角以外の形に、窓の部分を切り抜いてくれることもあります。フォトフレームのように複数の窓を切り抜くこともできるそう。 ATCサイズの絵を2枚並べて1つの額に収めている絵を見たことがありますが、これもとても素敵でした。アイディア次第で、個性的な額装ができると思います。

額にセット仕方

額屋さんにお願いする時は、額に入れてもらえます。

額だけ自分で買った場合は、こんな感じでセットします。

絵が紙の中心にしか描いていないので問題なし

額を裏返して、台座をどけたら、ガラス(アクリル)、マット、絵の順番でセットします。

先ほどご紹介したピタックをマットに貼ります。コーナーを4隅に貼って作品が上下左右に動かないように固定します。もしくは、テープをしっかり貼って固定します。

アクリル板はほこりを寄せやすく、また傷もつきやすいので要注意です。アクリル板のシートを剥がすのは、最後の最後がおすすめです。指紋がつかないよう、サイドを持ちます。もし指紋がついてしまったら、メガネ拭きでふくのがおすすめです。ティッシュやタオルでふくとさらに糸くずがつくことが多いです。

ガラス板、マット、作品、厚み調整板、の順番に載せていき、後ろの金具で固定して完成です。フタを閉めていて、ガタガタするようだと厚みが足りていないこともあるので、厚紙を挟んだりして固定します。

フックがついていればそれに引っかけられますし、ない場合は紐を左右に渡してフックにかけられます。

最後に

というわけで額装について説明してみました!

展覧会に出す出さないに関わらず、額装はとても作品がよく見えるので、ぜひ色々な人にチャレンジしてほしいと思います。テンション上がりますよ!

自分の絵が「ちゃんとした作品」

って感じですごく嬉しくなる♪

ドローイングなど額なしの絵を買った時も、ぜひ額装してみてほしいなと思います。お気に入りの絵の格もアップします。

最近は100均やIKEAなんかでも安い額が売られているので、最初はそれを活用してみてもいいかもですね。ただ、ちょっとアクリル面が、アクリルやガラスではなくPETシートだったりして、曇って見えたり静電気で傷だらけになってしまうことも。

額屋さんのフレームは作りがしっかりしてるので、とっても満足度は高いです。最初は規格額から試してみてください❗️

壁に飾れない人はフォトフレームなんかを利用するのもおすすめです。

額の梱包や配送についてはこちらの記事を読んでみてください↓