今回は絵具の色見本の話題です。色見本の大切さと作り方をご紹介したいと思います。創作のお役に立ちますように!!

目次

絵具の色見本とは?

皆さんは絵具の色見本を作ったことがありますか?絵描き歴が長い人でも、意外と作ったことがないという人もいるかもしれません。

絵具の色見本とは、自分の持っている絵具を紙に塗っておいて、その色がどんな色なのか、確認できるようにするものです。特にルールはないのですが、メーカーごとに表にしたり、似たような色を並べたりすることが多いです。

色見本作るの楽しいよね!

実はですね、枯葉はこの画材ブログを始めるまで、色見本を作ったことがなかったんです。それまで絵具そのものにはそこまで興味がなかったというか。絵に塗る前に、試し塗りとかはしていたのですが、まとめて表にして記録しておく、という発想はなかったです。ブログで色々な絵具を紹介することが増えて、はじめて「色見本の必要性」を感じたのです。

こちらはホルベインの全色色見本

それ以来、これでもか!というほどたくさんの色見本を作ってきました。色々調べてみたら色見本がとんでもない数になっていました。透明水彩から、不透明水彩、アクリル絵具、キラキラ絵具、分離色など…。メーカーごとにまとめたものから、顔料別にまとめてみたり、形式もさまざまです。

そして、色々な色見本を作っていくうちに「色見本の重要性」に気づいたんです。

なので、今回はその話をしたいと思います。

なぜ色見本を作ることが大事なのか

パレットの色と紙の上の色は違う

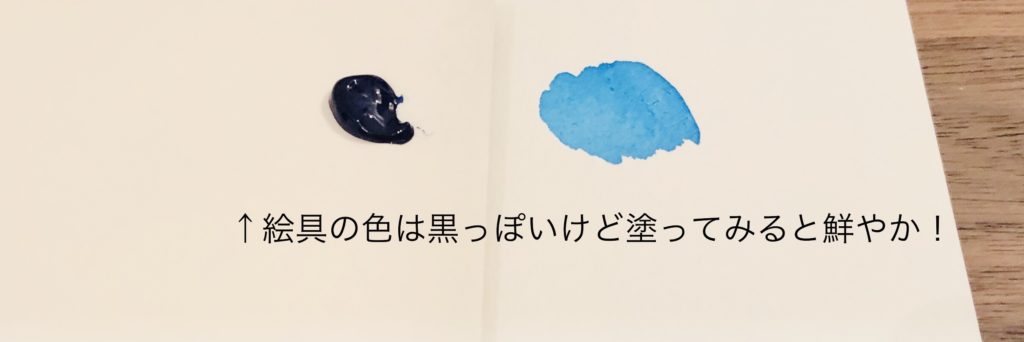

透明水彩絵具はチューブから絞りだした色と紙に塗った色は、違うことが多いです。透明感の強い色は、パレットに出すと黒っぽい色に見えます。でも紙に塗ってみると、色は鮮やかだったりします。

自分の使っているのがどんな色なのか、確認するためにも、色見本をつくってみると役に立ちます。

色見本を作らないと、どの色がどんな色か忘れてしまうことが多いです。とても似た色を隣に出してしまっていることもありますし、同じ色を買ってしまうこともあります。

上のパレットを見ていただけるとわかると思いますが、黒っぽい色ばかりに見えますが、実際に色を塗ってみると、鮮やかな色がたくさんありますよね。色見本を作るなんて、めんどくさい。。と思っていましたが、ちゃんと作って見て、やっぱり良かったです!

自分がどんな色をパレットに入れているかもよく分かります。

比較のために役立つ

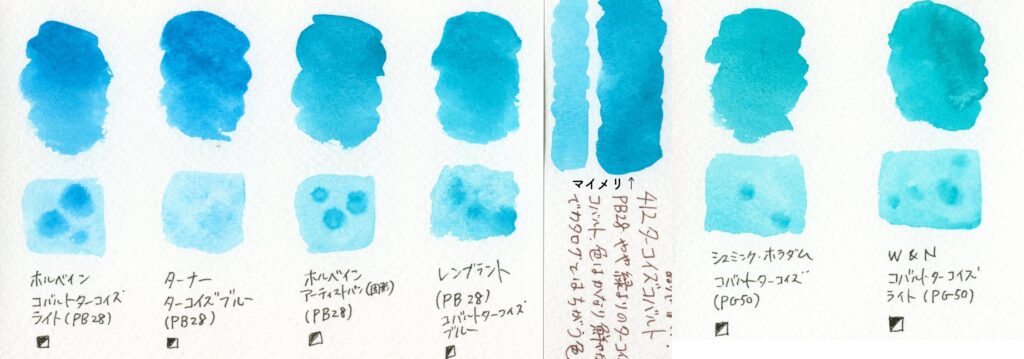

絵具の色が増えてくると、似たような色も増えてきたりします。結局、顔料には限りがあるので、よくよく見ると同じ色であることもあります。そんなときに色見本を作っておくと、比較をすることができます。

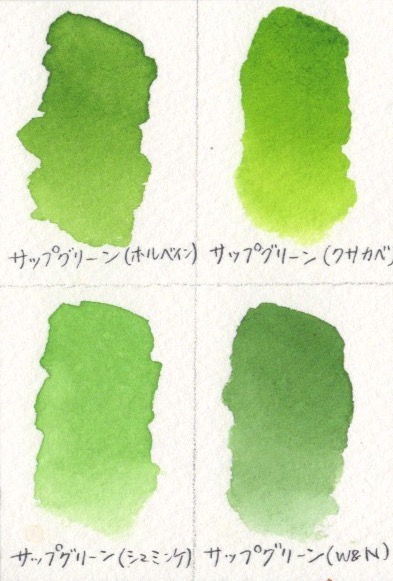

似たような色(同じ顔料)を集めてみたり、

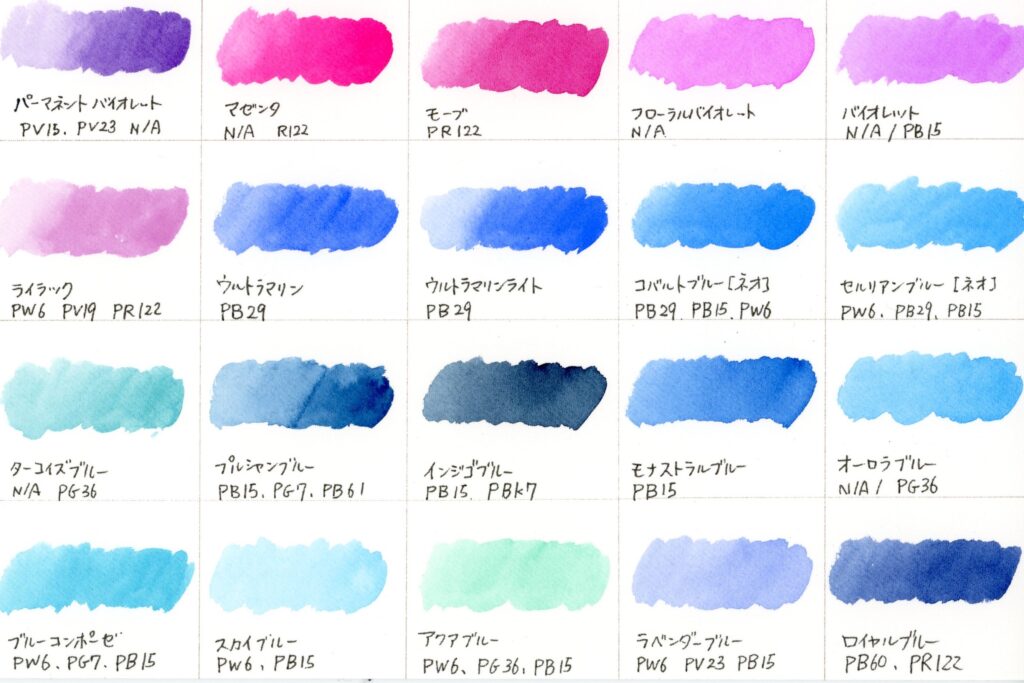

メーカーごとの色見本を作ってみたり。

そうすれば、色同士を比べて選ぶこともできるようになります。

また全色ドットシートを手に入れる機会があったらぜひ。こちらも表形式にまとめておくと、次買う色を比較することができます。

実際に塗ることで絵具の性質がわかる

私が実際に色見本を作ってみて感じたのは、「実際に手を動かすことで、塗り心地や色の強さが理解しやすい」ということでした。色見本自体はメーカーホームページや画材店にもありますし、こちらの枯葉庭園のサイトでもたくさん色見本が公開されています。

わざわざ自分で作らなくてもいいのでは?と思う方もいるかもしれません。

ですが、やっぱり実際に絵具を塗ってみると、絵具の塗り心地を肌で感じます!

「この色は少し筆につけただけで、色がガッツリつくな」

「こっちの色は薄くて、ザラっとするな」

「濃く塗った時と水で薄めた時と、色の感じがちがうな」

など、実際に塗ってみると、色々なことに気がつきます。なので、色見本をつくりながら色の特徴をメモをしておくのもよい方法です。

色見本のみほん

それではもう少し具体的に。枯葉がどんな色見本を作っているかご紹介したいと思います。こちらの画材ブログ用に作った色見本ばかりです。

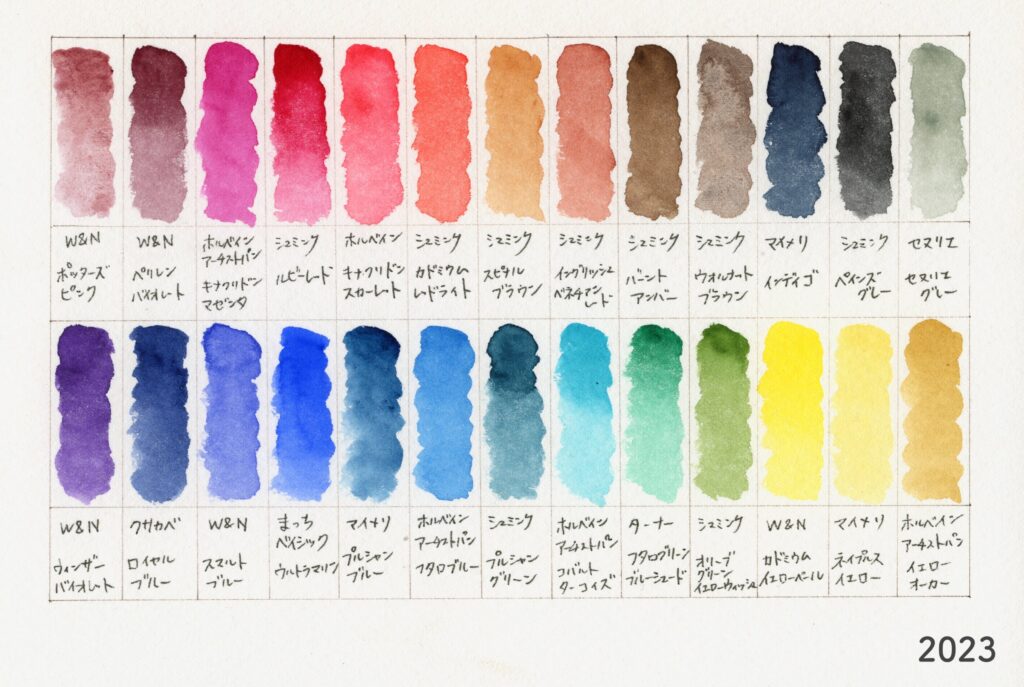

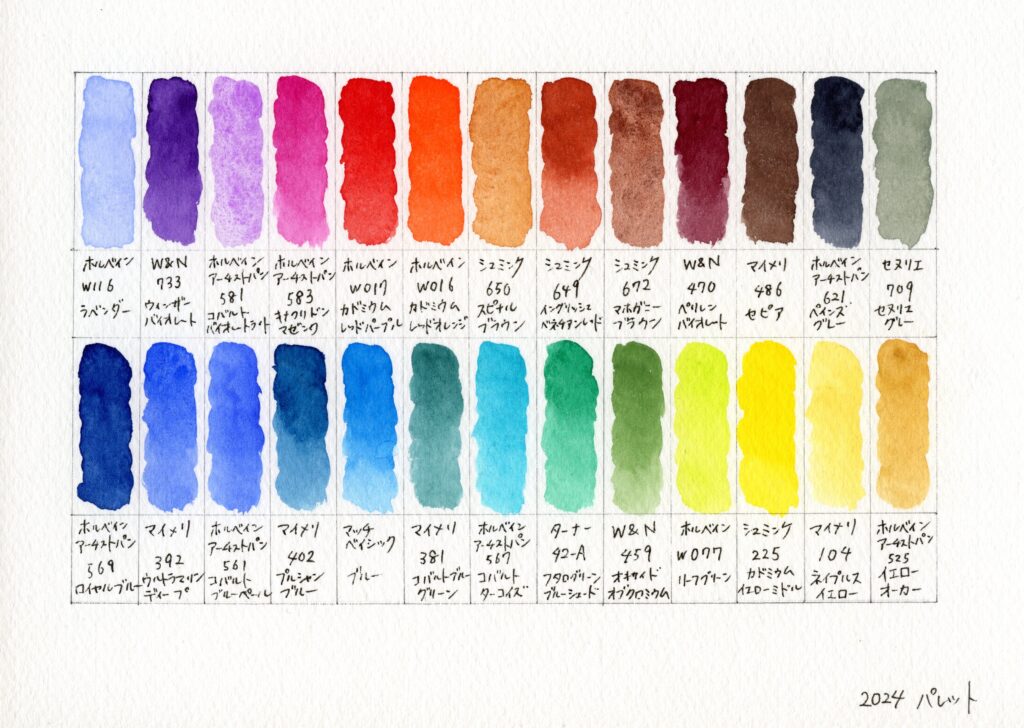

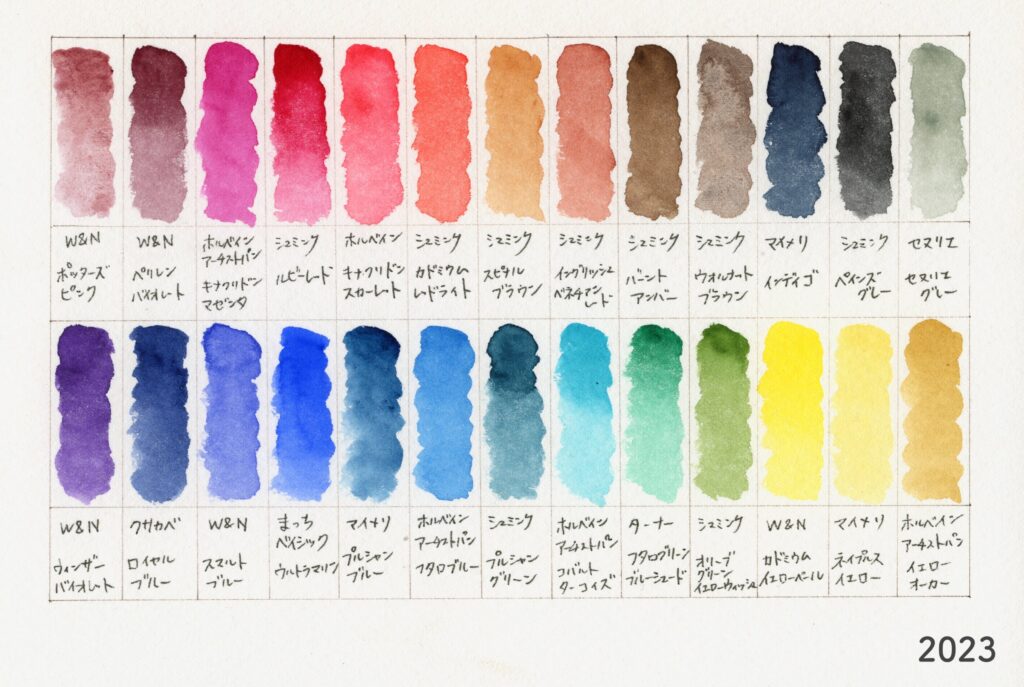

まずは毎年のメインパレットに入れている26色の色見本です。水彩紙はホワイトワトソンです。色の順番とパレットの位置を対応させています。こうしてみると、少しずつパレットも変化してますね。

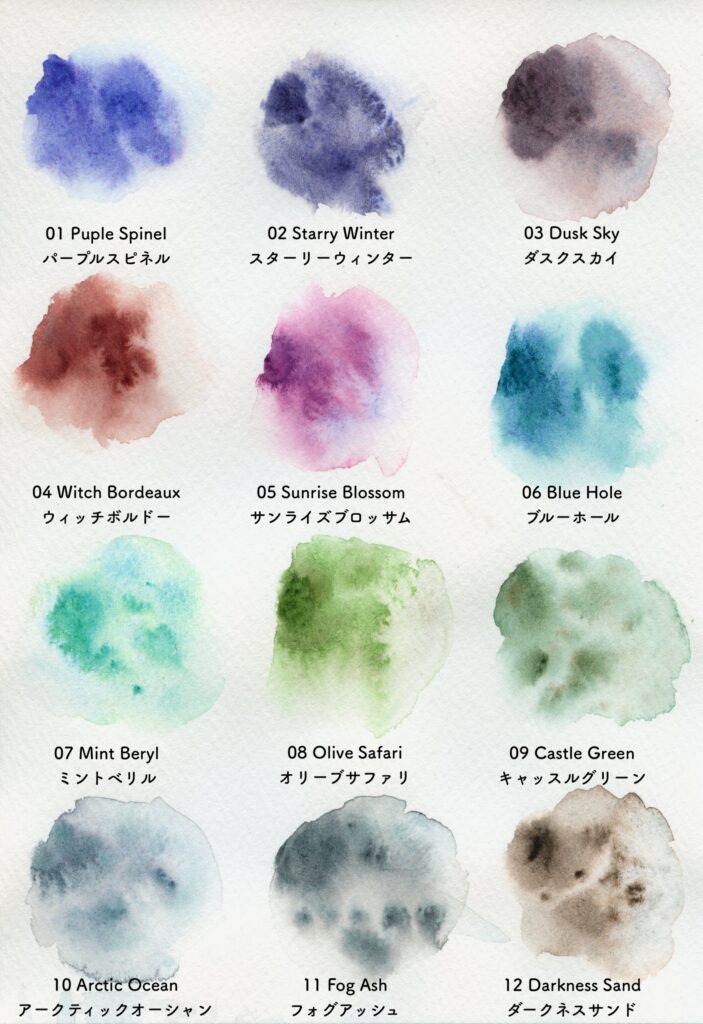

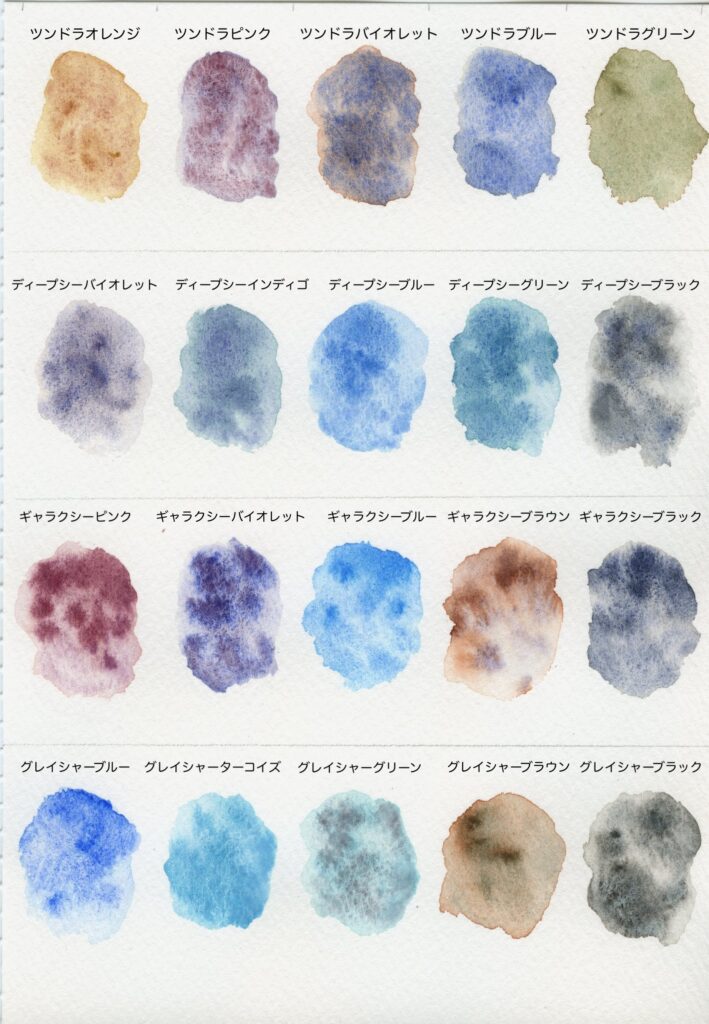

次はメーカー別の全色色見本ですね。ほとんどがドットシートを購入して作ったものです。こちらは表形式にしていることが多いです。今まで作ったのは、透明水彩だと、ホルベイン、ターナー、クサカベ、ウィンザー&ニュートン、シュミンケホラダム、マイメリブルー、セヌリエです。

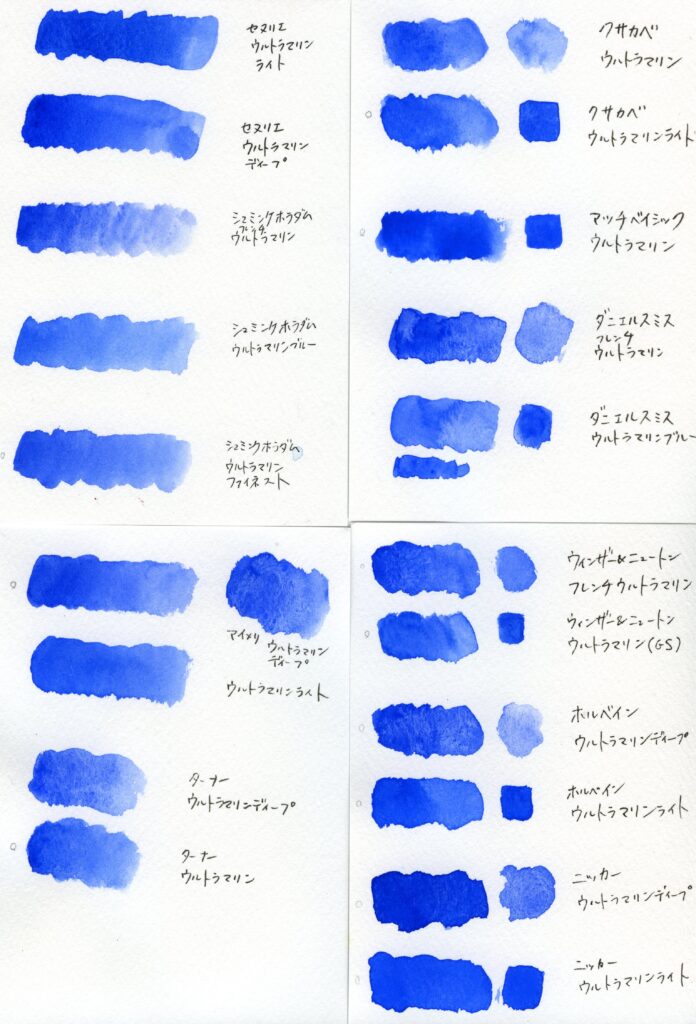

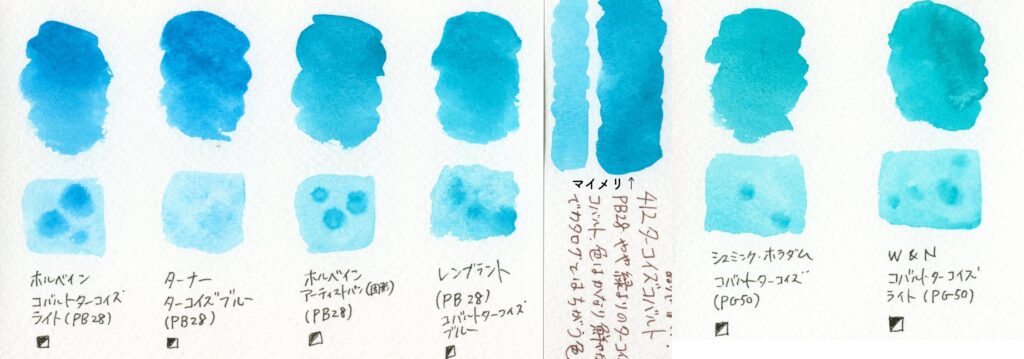

次は似た色を集めた色見本です。同じような色をさまざまなメーカーで集めて、塗ったりしています。同じ顔料で集めることもありますし、同じ名前の絵具で集めることも。

あとは、同じ透明水彩でも分離色の色見本はちょっと変わった感じで面白いです。クサカベのハルモニアやシュミンケホラダムのスーパーグラニュレーティングシリーズなど。

あとはキラキラ絵具は黒い紙に絵具を塗って色見本を作っています。黒の上に塗った方が透過性や輝きが、分かりやすいからです。

色見本の作り方

では私が色見本を作っているときに意識していることをまとめてみます。

①順番はパレットの色の並びに合わせる

パレットで並んでいるのと同じ順番、同じ配置で塗っておくと、分かりやすいです。特に色を覚えていない初心者さんは意識してみるといいですよ。色名は左から4番目がピーコックブルー、というように対応させやすいです。

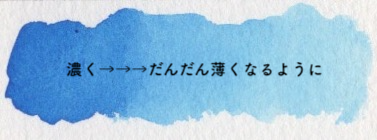

②濃淡に差をつけて塗る

同じような調子で塗るのではなく、濃淡をつけて塗るのもコツです。グラデーションにすると、薄めた時の色が分かりやすくて、色の特徴をとらえやすいです。特に、透明水彩では、顔料が凝縮されていて、濃い部分と淡い部分で色が大きく変わる色もあります。

いつもよりたっぷり色を取って、途中で継ぎ足さないように塗ると、自然とだんだん色が薄くなるように塗れます。慣れるまでちょっとコツがいりますが、だんだん上達しますので!

③色の名前、番号、メーカーも書いておく

色見本の横に、色の名前だけではなく、メーカー名も書いておきましょう。分かる場合は顔料名も一緒にメモしておくと便利です。メーカーによっては「同じ色なのに違う名前」だったり、「同じ名前なのに、全く違う色」ということもよくあります。買い足しの時に混乱しないようにメーカー名と色名を両方書いておくのは大事です!

色見本におすすめの紙

色見本に使うのは「真っ白な水彩紙」がおすすめです。画用紙でもいいですが、なるべく絵を描くのと同じような紙にしておくほうが、色ズレがありません。

どんな水彩紙でもOKですが、色は真っ白な方が、絵具の色味が分かりやすいですね。ナチュラルと書いてあるものではなくて、ホワイトと書かれた紙です。紙目も細めより中目くらいの方が絵具の粒子や滑らかさも分かりやすい傾向でした。

私が色見本に使っているのはホワイトワトソンです。

SMサイズに枠を作って、色見本を作りファイルに入れて保管することが多いです。

意外なメリット。

さてさていかがでしょうか。手持ちの絵具で色見本を作ってみたくなったのではないでしょうか?実はこの色見本を作るという作業、ほかにも意外なメリットがありました。

色を塗るのが上手くなる

また、色の塗り方も上達できます。意外としっかり色を均一に塗るのは難しいです。なので、最初はきれいな色見本を作るのも一苦労なんです。でも淡々と色を塗っていくうちに、筆に色を含ませる方法や、ちょうどいい水分量に調整するのが上手くなります。

筆の使い方もちょっと上達した気がします。

なので、「今日はやる気が沸かない!」という日は、ぜひ色見本を作る作業にあててみてください。

絵具の理解が進む

ブログを始めた当初は、自分の手持ちの絵具の色見本や、パレットの色見本を作っていました。が、徐々にドットシートを購入してメーカー全色色見本を作ることも増え、今では持っていない絵具の色見本がほとんどです。

でも色見本を作っておくことで、比較したり、知りたい人に紹介することができるのですごく便利です。

絵具のことにだんだん詳しくなったのも、色見本をたくさん作ったおかげです。

ドットシートは興味ある方はぜひ!色々な色が試せて楽しいです。

達成感がある

この色見本作り、やってみるまでは面倒だと思っていましたが、作り始めるとハマります。ちょっとした達成感があります。

意外とこの作業自体が楽しいです。

絵具のコレクションをする人はコレクター欲が満足される、とおっしゃっていてそれも分かる気がします。なので色見本を作ったことがない方、初心者の方は、絵を描く前に、色見本をぜひ作ってみてください。

色見本の次には混色色見本に挑戦してみてください↓

記事2020.07.08 追記2024.03.07

コメントを残す